高校の教育現場でサンショウウオやイモリなどの有尾類の研究を行い,学会やJSEC、学生科学賞などの高校生発表会にも積極的に参加してきた。2016年に大学に異動して、教授ととして理科教育法研究室を立ち上げ、理科教員の養成に取り組んだ。その間、自らの研究室を地域の高校生に科学研究に取り組むオープンラボとして開放し、生徒の科学研究のサポートにも取り組んだ。2018年11月から日本両棲類研究所学術委員会のメンバーとして、有尾類の保護活動にも参加している。

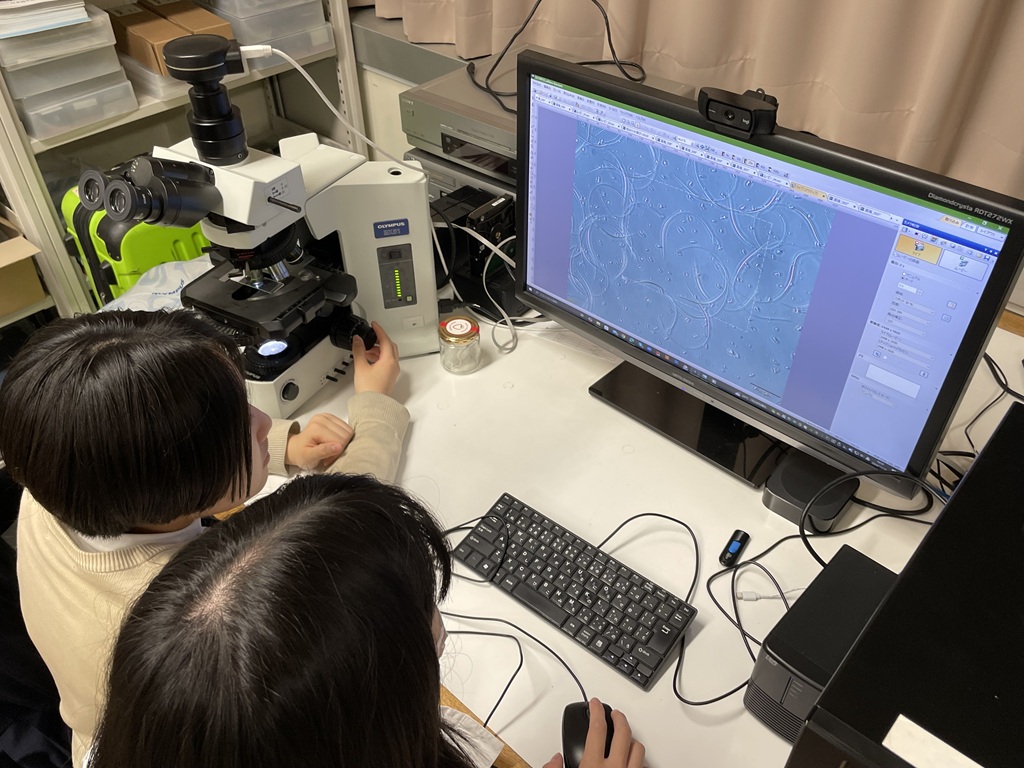

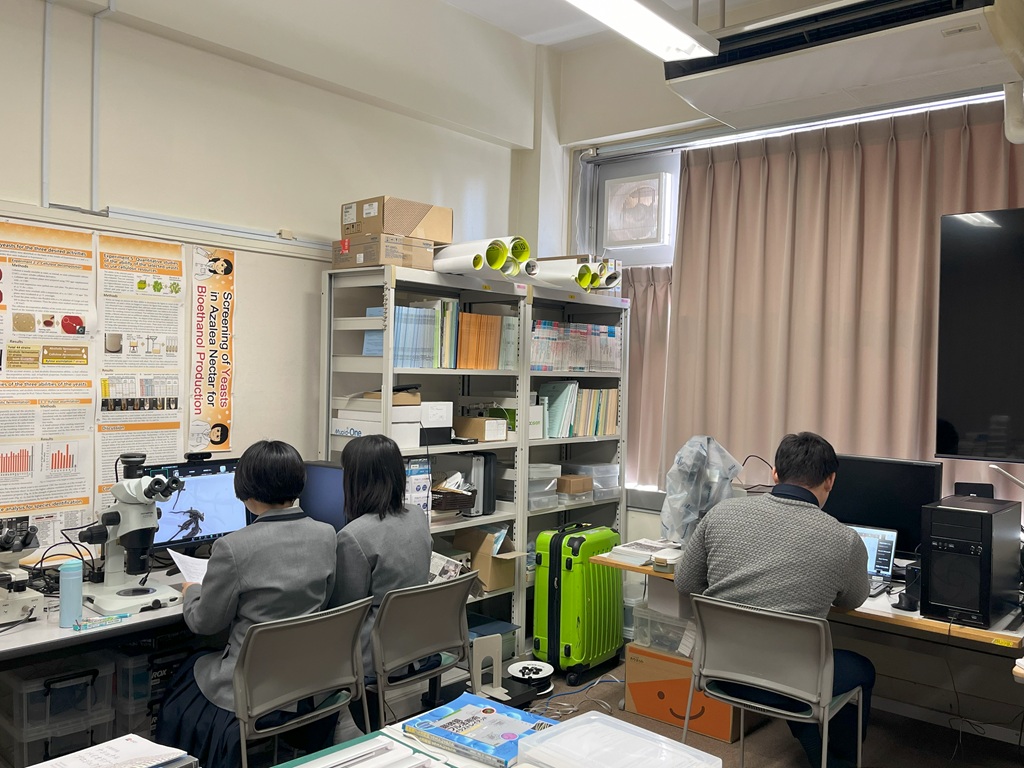

2022年度から日本両棲類研究所学術研究部部長、山脇学園サイエンスアイランド研究室室長、2023年9月に東京赤坂に山脇有尾類研究所を立ち上げ、所長に着任。現在、高校生の科学研究を指導して、イモリやサンショウウオの研究に取り組んでいる。

2006年から10年間は文部科学省スーパーサイエンス事業(SSH)の企画・運営に取り組み、「女子生徒の理系進学の基盤を作る生命科学コースの開発」を課題に掲げて,女子校に「生命科学コース」を開設して,女子教育プログラムを構築した。科学課題研究と自然体験を重視した生物学を中心とした教育プログラムを開発し,他の女子校でも役立てることができる教育モデルになっている。文部科学省のSSH事業の中間ヒヤリングでも1期,2期ともに最高位の評価を受けた。島根県立益田高等学校、文京学院大学女子高等学校、宮崎県立宮崎北高等学校(5期先導的改革型のSSH校で現在も継続)のSSH運営指導委員を歴任。

2009年から全国から女子中高生が科学研究を通して交流するイベントとして,「集まれ理系女子!女子生徒による科学研究発表交流会」を立ち上げた。女子生徒のリーダーシップの養成と将来のロールモデルとの遭遇の色合いを濃くするために「女性だけが発表者」という設定で、女性研究者にも高校生と並んでポスター発表するというのが特徴である。最初は地元の中国地区(福山市)で開催したが,全国の女子生徒に交流の場を提供するという方針で,2014年度は京都大学,2015年度は慶應義塾大学,2016年度・2017年度・2018年度は学習院大学、2019年度は早稲田大学で開催した。2020年度からコロナの影響でZOOMでの交流会に形式を変えて運営した。また、両生類を研究材料にしている高校生の交流会として「高校生両生類サミット(ZOOM形式・日本両棲類研究所後援)」を2020年度から運営している。

受賞歴は、教育実践の取り組みが評価され,2007年に「生物学の研究成果及び文部科学省SSH指定の功績」で福武教育振興財団の谷口澄夫教育奨励賞,2008年に岡山市ESD・環境活動発表交流会の発表で女性の視点で"命"を大切に楽しみな科学の未来賞,2014年に「女子生徒の理系進学の基盤を作る生命科学コースの開発」で平成基礎科学財団の小柴昌俊科学教育賞,高校生バイオサミットで優秀指導者賞,2015年に「有尾類の繁殖の研究を通して発見の喜びを伝える(女子生徒理系進学支援と希少野生生物保護に役立てる)」で読売教育賞(理科教育部門)優秀賞を受賞した。また、2017年には、日本動物学会から動物学教育賞(「動物科学」を中心に据えた女子生徒の理系進学支援の教育プログラム開発と実践)、読売教育賞カリキュラム・学校づくり最優秀賞(「科学課題研究」を中心に据えた女子の理系進学支援教育プログラムの開発)を受賞した。

性教育→環境教育→ESD→SSH事業にいたる教育実践のテーマの変遷の底流には,有尾両生類(イモリとサンショウウオ)を約30年間以上継続して飼育・繁殖してきた歴史がある。有尾類を教材開発の中心に据えていた。女子校に着任してすぐに取り組んだのが生命倫理教育・性教育であり,HR・学校設定科目での教育実践の報告も多い。

「環境教育と性教育の実践」の功績で1997年に元岡山県教育長を記念した岡山県教育共済会野崎教育賞を受賞した。また,2016年に岡山県私立学校協会から私学功労者賞も受賞している。

教員養成では、2016年12月から2022年3月まで、南九州大学で理科教育研究室を運営し、中学校、高等学校の理科教員の養成に取り組んだ。兼任で、2020年度から2023年3月まで、宮崎大学農学部工学部の理科教育法も担当した。

高校生の科学研究の指導では,国内の発表会や学会だけでなく,世界に目を向けて、2015年はマレーシアUTHM大学主催のInternational Conference on Biodiversity2015(ポスター賞を受賞),2016年は中国杭州で開催されたWCH8と沖縄で開催された国際動物学会などで指導した高校生が研究成果を発表会した。高校生科学技術チャレンジの最終審査に2011年、2012年、2013年、2015年、2017年と進出、2024年はグランドアワード科学技術政策担当大臣賞を受賞。