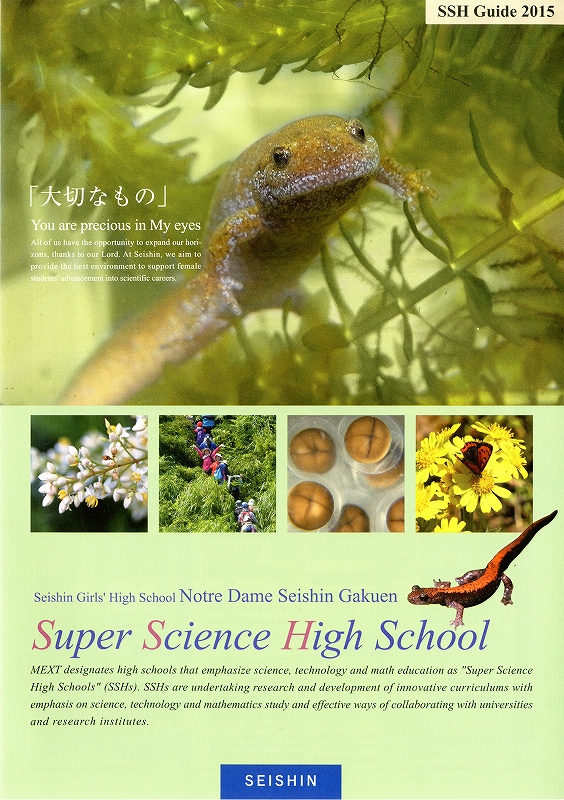

研究テーマ「有尾類研究所」を起点とする女子生徒の科学研究と環境教育を支援する教育ネットワークの構築

【目的】

女子中高一貫校の校内に「研究所」を立ち上げ、科学研究と環境教育を推進し、リーダーシップのとれる女子生徒育成を目指ざす。本研究では、①オープン・ラボ(有尾類研究所:大学の研究室レベル)を開設して、女子中高生科学研究に取り組む場を提供、②生命倫理的な側面の問題をクリアするための動物実験委員会を設置、③高校の科学研究指導のメンターとして大学や研究所などの研究者の科学研究のバックアップ体制の構築。④「両生類が生息できるビオトープ」の造成に取り組む。

①②③④のために、実験機材とサポートする人材の両面での研究環境を整備し、女子中高生の科学研究を中心に据えた教育を実践し、新たな教育モデルを提示するとともに、女子生徒の理系進路選択への有効性を検証したい。

【取組の詳細】

文部科学省SSH事業での「学習によって育成された能力を統合し、課題の発見・解決に取り組む」という科学課題研究の有効性の検証を踏まえ、新学習指導要領では、科学課題研究を推進するために「理数探究基礎」「理数探究」を新設した。現在、科学課題研究に取り組むことができる教育環境の整備と、生徒の科学課題研究が指導できる教員の育成が急務となっている。 本取組は、科学課題研究のサポートを軸に据えて、従来の学校の枠を超えた教育ネットワークを構築し、生徒への指導、理科教員のサポート、研究環境の提供、学校間交流を支える体制を充実させ、新たな中等教育の教育実践モデルを社会に提供しようとするものである。

具体的な実施内容として、以下の項目に取り組む。

① 学内にオープン・ラボ「有尾類研究所」を設置

〇中学生・高校生に科学課題研究に集中して取り組める環境を提供して、大学レベルの研究機器を整備して生命科学分野の研究を進める。生徒対象の発表会での発表だけでなく、学会での発表や論文作成を目指す。

〇学校の枠を超えた全国的な科学研究交流を推進するイベント(科学研究発表交流会)を開催し、研究成果の発表とディスカッションを行う。事前事後にアンケート調査及び聞き取りを行い、イベントによる教育的効果を検証したい。

・「両棲類サミット」(ZOOM形式・全国展開)を主催

・「集まれ!理系女子 女子生徒の科学研究発表交流会」運営への協力

② 実験動物委員会の立ち上げ

〇動物実験は生命倫理的な問題をクリアする必要があるので、対応できるように大学等の研究所に準じた委員会を設置する。

〇生命倫理上の問題をクリアした実験動物(広島大学バイオリソースセンターが供給)を科学研究の材料に利用する。新規モデル実験動物であるイベリアイモリで繁殖・発生・クローンなどの生命科学分野の研究に取り組みたい。

③ 研究者の科学研究のバックアップ体制の構築

〇有尾類研究所の理事長に日本両棲類研究所所長が就任。日本両棲類研究所、基礎生物学研究所、広島大学両生類研究センターのバックアップの体制ができ、動物実験委員会には、川崎医科大学・麻布大学から外部委員。ビオトープについては、岡山県自然後保センター。他大学の研究者のサポートも得られる体制を整えた。

④ ビオトープを環境教育に利用

〇学校ビオトープを再認識するために調査し、その重要性を再認識し、環境学習・研究の場として役立てたい。