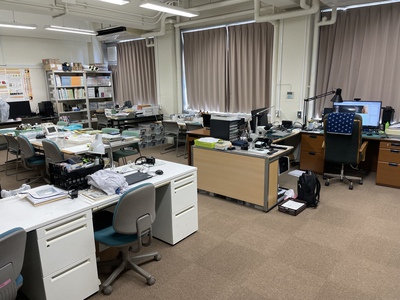

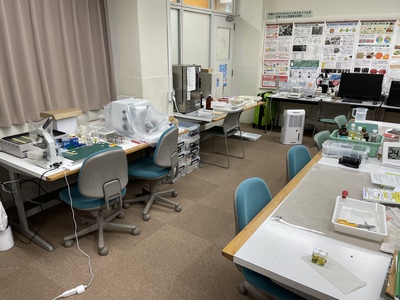

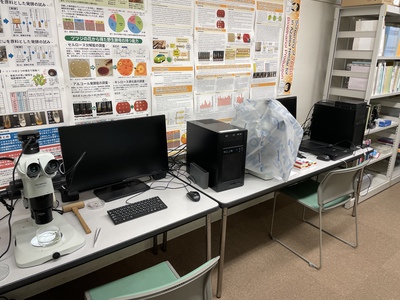

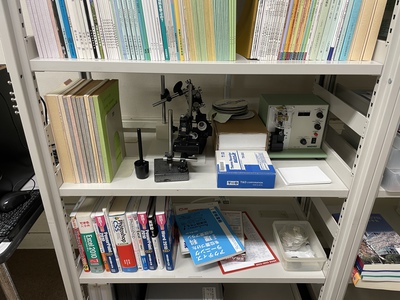

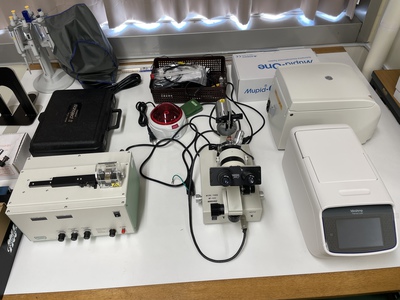

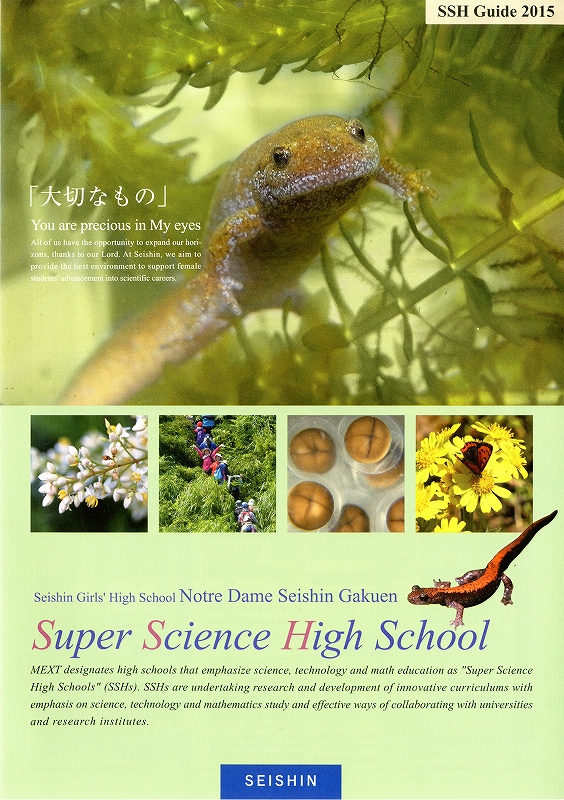

女子高校生にとって生物学は、物理学や化学に比べて、研究テーマを見つけやすく、将来どのような科学分野に研究に進む場合も入り口になると考え、学内に生命科学分野の研究室と動物飼育室を設置することをスタートラインにした。高校生の科学研究の基幹施設として立ち上げる。準備段階で、2022年3月まで南九州大学の理科教育研究室で使っていた研究機器を2022年4月に山脇学園に移管して、生命科学分野の研究ができる基本的な環境を整備できた段階にある。さらに、大学レベルの研究にも対応できる研究環境の整備になるように充実させたい。広島大学両生類研究センターの協力で、発生・再生の研究材料として新規モデル生物として導入されているイベリアイモリを提供してもらえることになっているので、研究テーマとして、1年目は、繁殖、受精、初期発生の研究。2年目は、クローン作成に挑戦したい。日常の研究指導だけでなく、実験講習会、セミナーを開催して、生徒と教員に学習の機会を提供するとともに、全国規模の交流会として「高校生両生類サミット」を開催して、研究を介した交流と情報交換のネットワークの構築の役割を果たしたい。