■ 基本仮説

「志」を持ち社会変革を担う女性科学技術人材の育成には、知識・体験・研究を文理横断的に系統立てた教育プログラムが必要。

大学・研究機関・他校と連携し、研究力・国際感覚・データ活用力・言語運用能力を育成する。

全国的な教育ネットワークを拡大し、学内・社会の意識改革を促す。

生徒の主体性を育て、教師も対話型指導に変容する。

これらを6つのテーマに分けて具体化する。

【6つのテーマと主な取り組み】

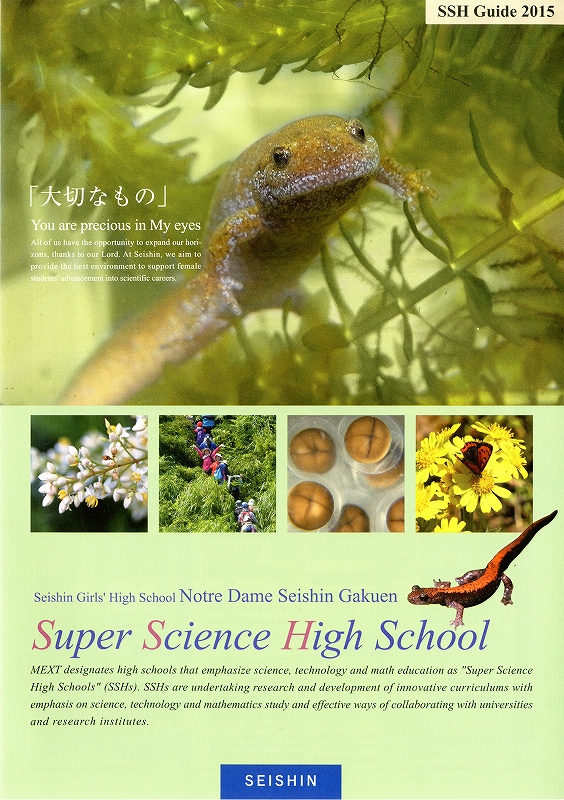

テーマⅠ:都市環境を活用した指導【立地・機能】

地域連携型環境調査に参加、生物多様性・環境保全意識を育成。

研究用ビオトープの整備・管理を通して都市生態系を理解。

文理融合型の総合知で「環境」という複雑系に挑む力を育む。

テーマⅡ:学内研究所を拠点とした連携【連携・協働】

大学・研究機関との連携強化でロールモデルと出会い、将来像を描く。

科学技術倫理を考える教育を推進。

UNESCOスクール認証取得で国際交流基盤を整備。

テーマⅢ:プレゼンテーション能力育成【主体性】

YSEや外部発表、サミット主催などで発信・討論力を向上。

地域講座への講師参加でリスク管理・コミュニケーション力を育成。

テーマⅣ:ISP(統合科学プログラム)の開発【総合知】

校務改革・教員勤務改革で探究活動推進体制を確立。

英語・情報・倫理教育を探究型で強化。

生命倫理・環境課題に取り組む授業「生命」を開発。

テーマⅤ:サイエンスコース設置による文化醸成【探究環境】

サイエンスクラスを「コース化」し、理系探究文化を醸成。

縦横の交流による自己効力感の向上とキャリア形成支援。

卒業生メンターによる支援組織づくり。

テーマⅥ:探究力・探究指導力の評価【評価】

生徒の探究力を批判的思考・主体性に分けて適切に評価。

教員のファシリテーター能力も評価・育成。

CBT形式の検定試験を開発し、定量的な評価体制を確立。