マタイによる福音書第9章16節には、次のように記されています。

「だれも、真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。」

真新しい布を古い衣に継ぎ当てとして使うと、どうなるでしょうか。新しい布は、水を含むと縮む性質があるため、継ぎ当てられた古くて傷んだ布地は引っ張られて裂けてしまい、かえって破れがひどくなってしまうのです。

さらに、マタイによる福音書第9章17節では、こう続きます。

「人は新しいぶどう酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、皮袋は裂け、ぶどう酒がこぼれ出てしまい、皮袋も駄目になります。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきです。そうすれば、両方とも保てます。」

ヨハネの弟子やパリサイ人たちは、伝統的な断食の形式に固執していました。彼らは、定められた形式に従うことが信仰の本質であると考えていたのです。

しかしイエスは、神への信仰がもたらす感謝、賛美、そして喜びといった内的な思いこそが、信仰の「形」を形づくると教えました。神の救いと無限の愛を知ることによって生まれる深い感謝や主と共にある喜びを、断食に代表されるような宗教的な「型」に閉じ込めることはできない、というのです。

たとえば、教会の礼拝にもある一定の形式がありますが、「これしかない」「この形以外はすべて間違っている」と決めつけるべきではありません。

あるアフリカ系アメリカ人の教会では、礼拝中の説教の最中に、会衆があちこちから「アーメン!(その通り)」と元気よく声を上げ、牧師も笑顔でリズムに乗りながら説教し、時には踊ることもあるそうです。

その光景を目の当たりにしたある日本人の牧師は、大いに驚きました。説教は静かに聞くべきであり、説教者も動かずに話すべきだと教えられ、自分でもそう信じていたからです。

しかし、もし主の福音に心を打たれ、感極まるような体験をしたなら、周囲への配慮を忘れずに、「アーメン!」と声を上げることは、決して悪いことではないのです。

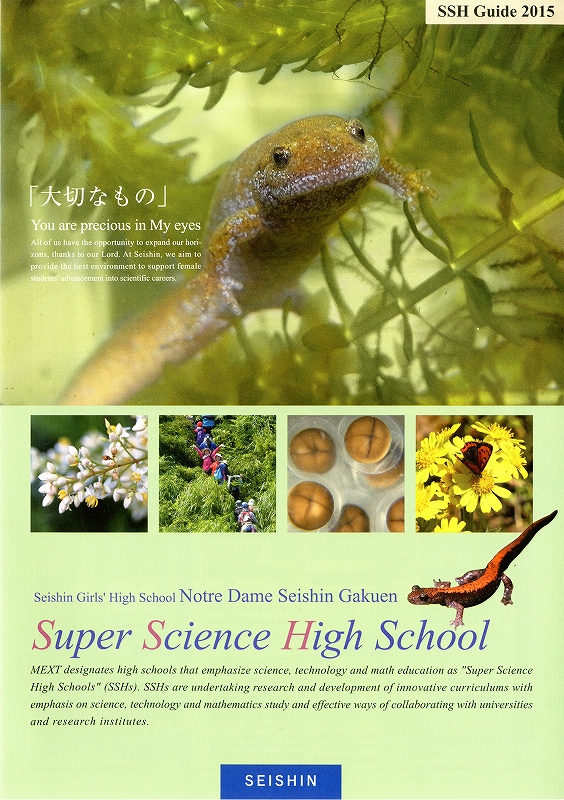

今日は、文科省SSH事業で運営思想委員会があります。昨年(2024年度)に新規採択され、1年間取り組んできました。内容はその報告が中心です。

本校のSSH事業の研究開発課題は、「地球市民として行動し、科学・技術者へキャリア選択する女子生徒の育成拠点形成」で、以下が目的と目標です。新しい時代の科学教育に役立つ教育プログラムの開発を目指します。

(1)目的

日本および国際社会に貢献する「志」を持ち、総合知(分野横断的な知識と視点)を活用して科学分野の課題探究に主体的に取り組む女性科学技術人材を育成するために、6年間の中高一貫教育課程「Integrated Science Program(統合科学プログラム、以下ISP)」を開発する。

(2)目標

① 地域的・物理的特性を活かした探究拠点の形成

東京都港区赤坂という都市立地と、中高一貫の女子校という教育環境を活かし、有尾両生類を主対象とした学内研究所や旧短期大学の施設・設備を活用する。さらに、研究用ビオトープの新設により、広域な学外連携を通じた課題探究活動を展開し、社会連携の拠点としての役割を果たす。

② 学外連携とネットワークの拡充によるキャリア支援

大学や研究機関など多様なステークホルダーと連携し、生徒の研究活動を支援することで、理系分野へのキャリア選択を促進する。全国規模の教育ネットワークを構築・拡大し、学内外における意識改革を推進する。

③ 学内体制の整備と新たな教育課程の構築

新たに「サイエンス教育部」を設置し、従来の教科枠を超えた学校設定科目を開発する。また、この部門が所管する「サイエンスコース」を高等学校に新設し、ISPの中心的な推進体制を形成する。

④ メンター制度と進路支援の強化

卒業生等をメンターとして組織化し、自律的な探究支援の仕組みを整える。これにより、理系分野への進路選択に必要な条件を明確化し、現在30%程度である理系進学希望率を、50%程度に引き上げることを目指す。

⑤ 探究力・指導力の可視化と評価制度の構築

一般社団法人と連携し、生徒および教職員を対象としたCBT(Computer-Based Testing)形式の検定を開発・導入する。これにより、課題探究力やその指導力を定量的に評価・分析する仕組みを整備する。