問いから始まった教室の記憶

この文章は、特別な成功談でも、教育法の解説でもありません。

30年以上、学校という場所で生徒と向き合ってきた、一人の教育者が、教室で感じ、考え、迷い続けてきた記憶の断片を綴ったものです。

私が教壇に立ち始めた1980年代、日本の学校は「正しさ」を教える場であると同時に、「問題を起こさない」ことが強く求められる場でもありました。教師は管理者であり、指導者であり、生徒を「正しい方向」に導く存在だと考えられていました。

しかし、現実の教室は、常にその枠に収まるものではありませんでした。

生徒は問いを持ち、迷い、時に言葉にならない不安を抱えていました。

私は、その問いにどう向き合えばよいのか分からず、何度も立ち止まりました。

学級通信を書き始めたのも、性教育に関わるようになったのも、最初から明確な理念があったわけではありません。ただ、「このままでは何かが足りない」という感覚に突き動かされていただけでした。

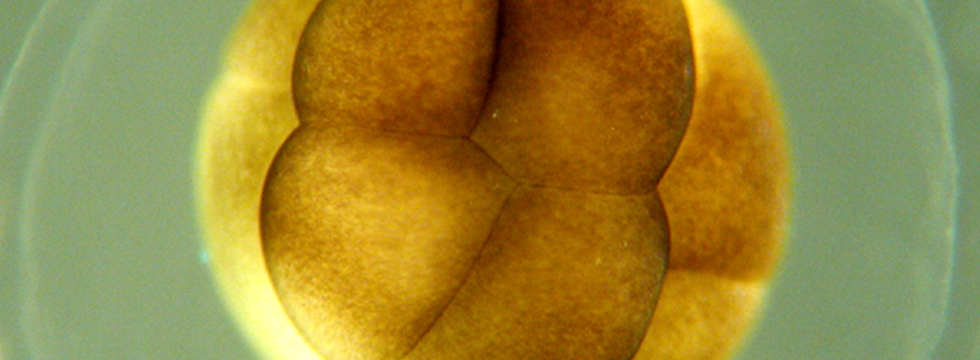

エイズという社会問題に出会い、翻訳という授業を経験し、授業「生命」を立ち上げ、女子校という場で生徒の成長を見つめ、SSHという制度に関わるようになった。その一つひとつは、別々の出来事のように見えるかもしれません。

けれども、振り返ってみれば、すべては一つの問いにつながっていました。

――この生徒は、自分の人生を、自分のものとして生きられるだろうか。

この連載では、教育理論や成果を語るのではなく、その問いに向き合い続けた時間を、そのままの言葉で記しています。

読み進める中で、答えが示されることはないかもしれません。

しかし、問いそのものが、読者それぞれの経験や記憶と重なり合うことを、願っています。