若い教師だった私が、最初にぶつかった壁

教室に立つということは、思っていた以上に、孤独な仕事だった。

1983年、私はカトリック系の中高一貫女子校に赴任した。期待と緊張を胸に、教室の前に立った日のことは、今でもはっきりと覚えている。黒板、机、整然と並ぶ生徒たち。その空間は、確かに「学校」だったが、そこにいる私は、まだ教師になりきれていなかった。

若かった私は、「正しいことを教えれば伝わる」「誠実に向き合えば理解される」と、どこかで信じていた。しかし、現実はそう単純ではなかった。高校1年生の担任となり、生徒指導の一環として、頭髪や爪、スカート丈をチェックする役割も担うことになった。生徒にとって私は、「教科を教える先生」である以前に、「注意する大人」だったのだろう。反発は強く、教室には見えない壁があった。

こちらが一生懸命話せば話すほど、距離は縮まらない。むしろ、言葉は空回りし、生徒の表情は硬くなっていった。「なぜ伝わらないのか」「自分は何を間違えているのか」。答えの出ない問いを抱えたまま、教壇に立ち続ける日々だった。

今振り返れば、私は「教師とはこうあるべきだ」という像に、必死にしがみついていたのかもしれない。指導とは何か、教育とは何かを、自分なりに理解したつもりで、それを一方的に差し出していた。しかし、生徒にとっては、それは「自分たちの現実」とはどこかずれたものだったのだろう。

そんな行き詰まりの中で、私はあることを始めた。学級通信を書こうと思ったのである。特別な理由があったわけではない。ただ、このままでは何も変わらない、何か手がかりが欲しい、そんな切実な思いからだった。

1983年7月13日、最初の学級通信を出した。タイトルは「ぼうぼうどり」。今思えば、少し風変わりな名前だが、そのときの私には、羽毛を逆立てながらも必死に生きている鳥の姿が、自分自身と重なって見えたのかもしれない。

正直に言えば、反応はほとんどなかった。後になって、ゴミ箱に捨てられているのを見つけたこともある。心が折れなかったと言えば嘘になる。それでも、書くことだけはやめなかった。授業のこと、新聞で読んだ出来事、社会の中で感じた違和感、自分なりの考えを、淡々と綴った。

不思議なことに、すぐには変化は起きなかったが、ある時から、教室の空気が少しずつ変わり始めた。直接感想を言われることはなくても、目が合うようになり、何気ない一言を交わせるようになった。「読ませよう」とするのをやめ、「読んでくれるまで待とう」と思えた頃だった。

この経験から、私は大切なことを学んだ。教育とは、相手を動かす技術ではなく、時間をかけて関係を育てる営みなのだということを。言葉は、投げれば届くものではない。置いておくことで、いつか拾われることもある。

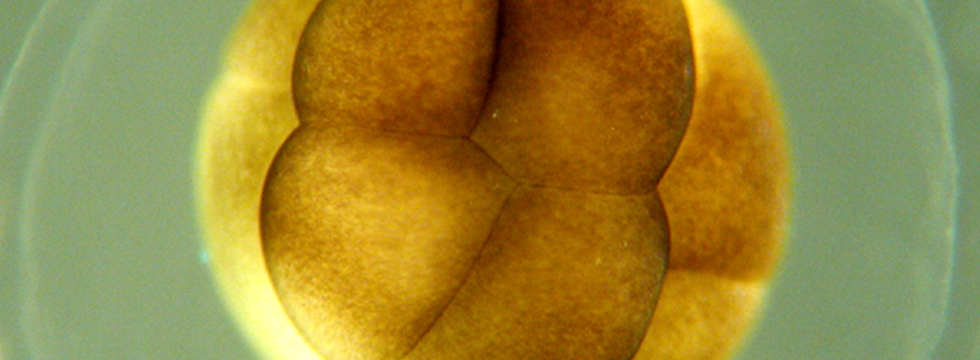

まだこの頃の私は、「性教育」や「人権教育」といった言葉を、自分の実践と結びつけて考えてはいなかった。ただ、生徒一人ひとりが、どう生きているのか、何を感じているのかを知りたいと思っていただけである。しかし、その問いこそが、後に私を性教育へ、そして生命科学教育へと導いていくことになる。

教室に立つということは、教えること以上に、問い続けることなのかもしれない。

その問いは、今も私の中で、終わることなく続いている。