読ませるのではなく、待つという教育

学級通信を書き続けることが、こんなにも時間のかかる営みだとは、正直、思っていなかった。

第1回の通信を出してからも、教室の雰囲気が劇的に変わったわけではない。相変わらず、生徒たちは静かで、距離はあった。感想が返ってくることもほとんどなく、手応えのない日々が続いた。「本当に意味があるのだろうか」。そんな思いが頭をよぎらなかったわけではない。

それでも、私は書き続けた。

内容は、特別なものではなかった。新聞で気になった記事、本で読んだ一節、社会の中で感じた違和感。そこに、自分なりの考えを添えるだけである。授業の予告を書くこともあれば、失敗した日の反省を書くこともあった。ときには、生徒に向けて問いかける形で終えることもあった。

学級通信を書きながら、私は次第に気づいていった。これは、生徒に「何かを教える」ためのものではないのではないか、ということに。むしろ、自分自身が何を考え、どこに立っているのかを確かめる作業なのだと感じるようになった。

ある日、通信のテーマに、「高校生は結婚できるのか」という問いを取り上げたことがあった。法的な話だけでなく、「なぜその問いが問題になるのか」「結婚とは何を意味するのか」という点にも触れた。正解を書いたつもりはなかった。ただ、考える材料を置いたつもりだった。

その日のLHRで、初めて生徒の側から声が上がった。

「先生、それって大人の都合ですよね」

短い一言だったが、私には強く響いた。生徒たちは、読んでいなかったわけではなかった。ただ、まだ言葉にする準備ができていなかっただけなのだと、そのとき初めて分かった。

それ以降、少しずつ変化が現れ始めた。廊下ですれ違うときに挨拶を交わすようになり、何気ない質問をされるようになった。通信の内容について、直接ではなく、遠回しに話題にする生徒もいた。表には出なくても、確実に何かが動いていた。

私は、このとき大切なことを学んだ。教育とは、「反応」を急ぐものではないということである。すぐに返ってくる答えだけを成果だと思ってしまえば、多くの芽を見逃してしまう。言葉は、時間差で効いてくることがある。沈黙の中で、ゆっくりと根を張ることもあるのだ。

1984年度、私は年間で200号の学級通信を出した。今思えば、よく続いたものだと思う。しかし、それは努力というよりも、書くことで自分が支えられていたからかもしれない。通信を書くことで、教室と細い糸でつながっている感覚を、どうにか保っていたのだ。

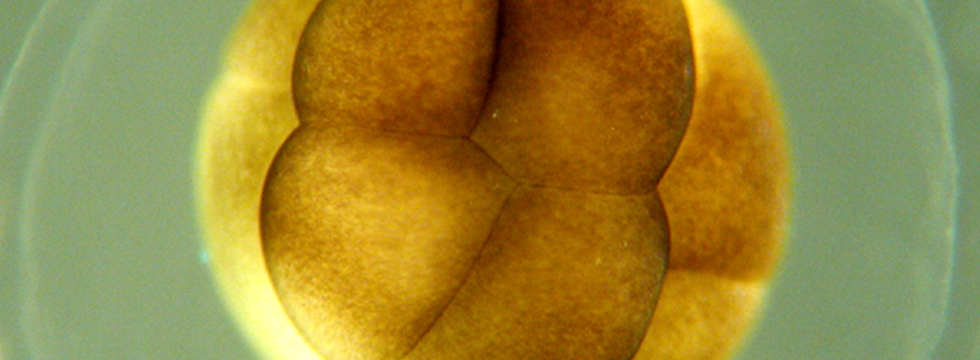

この頃から、学級通信のテーマは、自然と「生き方」に関わるものが多くなっていった。進路、結婚、働くこと、社会の中で生きるということ。性に関わる話題も、特別なものとしてではなく、生き方の一部として扱うようになっていった。

まだ私は、それを「性教育」とは呼んでいなかった。ただ、生徒が自分自身の人生を考えるための材料を、一緒に探していただけである。しかし、この営みが、後に性教育として位置づけられ、さらに生命科学教育へとつながっていくことになる。

振り返れば、学級通信「ぼうぼうどり」は、教室に風穴を開けるための道具ではなかった。私自身が、教育とは何かを学ぶための、小さな実験場だったのだと思う。

教育は、急がない。

待つこともまた、立派な教育なのだ。