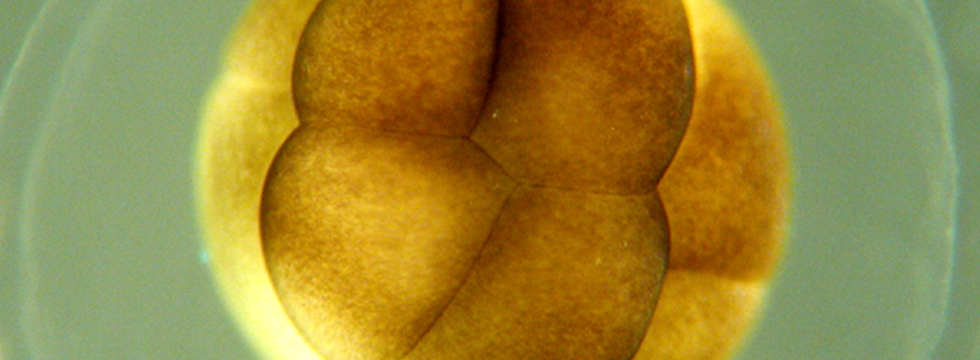

管理のための教育から、「生き方」を問う教育へ

私が性教育に本格的に関わるようになったのは、強い問題意識があったからではない。正直に言えば、それは偶然だった。

赴任して間もない頃、私は高校1年生の担任をしながら、学年の性教育担当を任されることになった。校内にはすでに性教育委員会という組織があり、役割としては、その一員になるという程度の認識だった。当時の私にとって、性教育は「特別な教育」ではなく、どちらかといえば「割り当てられた仕事」の一つに過ぎなかった。

当時の学校における性教育は、今とはかなり様相が異なっていた。性に関する話題は、できるだけ刺激を与えないように、慎重に扱うべきものとされていた。どこまで話してよいのか、どこからが「行き過ぎ」なのか、常に空気を読みながら進める必要があった。性教育は、生徒のためというよりも、「問題を起こさないための教育」、言い換えれば管理のための教育として位置づけられていたように思う。

学年で行う性教育の時間も、内容は限られていた。生理や妊娠の仕組み、性感染症の基礎的な知識。いずれも必要な情報ではあるが、それだけで生徒が抱えている不安や疑問に応えられているとは思えなかった。むしろ、「知識を与えれば十分だろう」という発想そのものに、私は次第に違和感を覚えるようになっていった。

そんな中で、学級通信やLHRの時間に、生徒から性に関わる問いを投げかけられることが増えていった。

「好きな人と付き合うって、どういうことなんですか」

「結婚って、しないといけないものなんですか」

それらは、教科書には載っていない問いだった。正解を用意して答えられるものでもない。私は、そのたびに考え込んだ。これは「性の話」なのか、それとも「生き方の話」なのか。

あるとき、はっきりと気づいたことがある。生徒が本当に知りたいのは、身体の仕組みではなく、「自分はどう生きればいいのか」ということなのではないか、ということだった。性は、人生の中で切り離せない要素であり、それを管理や規範の枠に押し込めてしまえば、生徒の問いは行き場を失ってしまう。

それでも、当時の学校現場では、性を正面から語ることには強い抵抗があった。「寝た子を起こすな」という言葉が、半ば合言葉のように使われていた時代である。問題が起きなければ、それでよい。余計なことはしない方がよい。そんな空気が、確かに存在していた。

しかし、私は次第に思うようになった。問いを押さえ込むことで、本当に生徒を守れるのだろうか。むしろ、大人が語らないことで、生徒は一人で悩み、間違った情報にさらされてしまうのではないか。

学級通信やLHRでのやり取りを通して、私は性教育を、「性について教える教育」ではなく、「性を通して生き方を考える教育」として捉えるようになっていった。それは、委員会の枠組みを超えた、私自身の教育実践として、少しずつ形を持ち始めていた。

まだこの時点では、「人権教育」という言葉を明確に意識していたわけではない。しかし、振り返ってみれば、この頃からすでに、「一人ひとりの尊厳をどう守るか」という問いに向き合い始めていたのだと思う。

性教育との出会いは、確かに偶然だった。だが、その後の歩みを決定づけたのは、生徒の問いにどう向き合うかを、逃げずに考え続けた時間だったのだ。

教育とは、用意された答えを教えることではない。

問いに、ともに立ち止まることなのかもしれない。