JSECでのグランドアワード「科学技術政策大臣賞」を受賞したことが、2024年12月24日朝日新聞朝刊に掲載されました。

【研究目的】

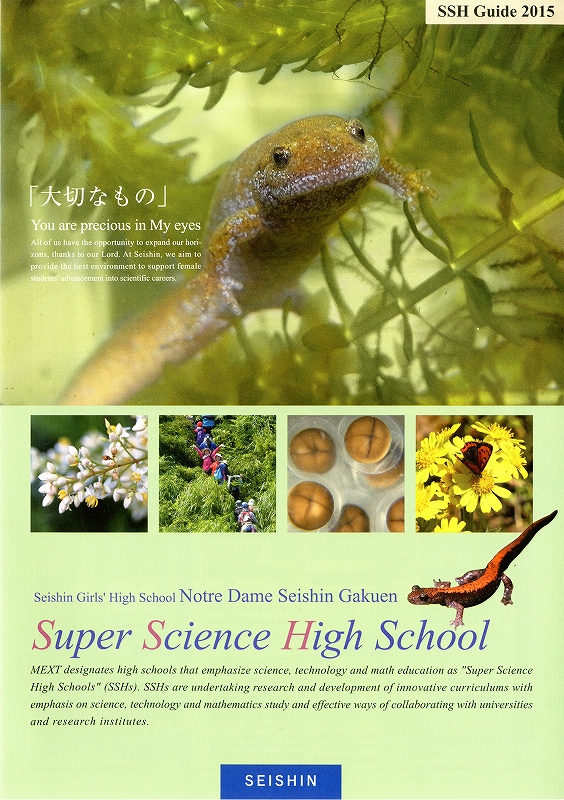

イモリ属の仲間は、自然に恵まれた水辺に近い湿地帯に生息している。近年、水田や山の側溝のコンクリート化や土地の造成工事での埋め立ての影響を受けて、生息数が激減しており、準絶滅危惧種(環境省レッドリスト)に指定されている。

希少野生生物の保護の観点から考えると、その種の繁殖生態の知見を得ることは最も重要である。本研究では、「日本の両生類の繁殖期は春から初夏である」というこれまで常識と考えられていたことに対して、アカハライモリの繁殖が「秋から翌年の春から初夏にわたる長い期間である」(2011)という新たな考えが示されたので、なぜそのような繁殖生態を獲得したのかをイモリ属全体の中で位置づけて解明することを目指した。

【記事】

学校に何匹ものイモリがやってきたのは高校1球生の番。大学の研究室の閉鎖に伴い、先生が連れてきた。とろんとした臆に魅了された。毎日のようにイモリの世話に通った。

イモリの生態にも視野を広げた。本州などに生息するアカハライモリは冬眠を挟んで秋から初夏に繁殖をするという論文を読み、繁殖期に興味を持った。

アカハラは春に産卵シーズンを迎える。秋に精子を受け取ったメスは、すぐに産卵せず、精子を体内にとどめたまま冬眠する。「一体何のためにで」と研究を始めた。

注目したのは、鹿児島県の奄美大路や沖縄県に生息するシリケンイモリ。生物学上、中国などに分布するイモリの仲間とアカハラの中間的な位置に属し、何かヒントが得られるのではないかと考えたからだ。

シリケンは12月ごろから配偶行動を始め、冬眠せずに春先にかけて産卵をする。シリケンとアカハラの繁殖する季節に共通点は見つからなかった。ヒントをくれたのは、実験室内で飼っていたアカハラだった。本来の時期ではないのに、繁殖期の体色を出す個体がいた。

実験室の飼育環境は常に一定の23度に保たれていた。アカハラとシリケンの生息地の気温を比較してみた、すると、どちらも平均気温20度前後のところで繁殖が始まっていた。「まだ自分しか知らないことを発見できた瞬間でうれしかった」。繁殖期の引き金が気温である可能性が高いとまとめた。

アカハラの生息地はイモリの仲間の中でも北限だ。冬眠を挟む繁殖行動について「秋に繁殖してそのまま産んでも、寒い冬を越せずに子どもが死んでしまうかもしれない。より緯度の高い環境に適応するために身につけた生態ではないか」と推察する。

アカハラもシリケンも環境省のレッドリストでは準絶滅危惧種。「保護の起点になる知見として、これからの研究につながっていってほしい」と話す。