答えを教えない授業の試み

「その授業では、何を教えるのですか」

授業「生命」を立ち上げたとき、何度もそう聞かれた。

そのたびに、私は少し言葉に詰まった。なぜなら、「これを教える」と一言で言える内容ではなかったからである。

1990年代、日本社会は大きな転換期にあった。リプロダクティブ・ヘルス/ライツが国際的に議論され、女性の生き方や人権をめぐる考え方が、ゆっくりと、しかし確実に変わり始めていた。学校現場でも、「知識を教える」だけでは足りないのではないか、という空気が生まれつつあった。

それまで私が取り組んできた性教育やエイズ学習、翻訳という実践は、すべて一つの問いに行き着いていた。

――生徒は、「どう生きるか」を考える時間を、どれだけ持っているだろうか。

教科の授業は忙しい。進度があり、評価があり、正解がある。だが、「生き方」について考える問いには、模範解答がない。だからこそ、その問いは後回しにされやすい。しかし、本当に大切なのは、そうした問いなのではないか。私は、そう考えるようになっていた。

授業「生命」は、そうした思いから生まれた。

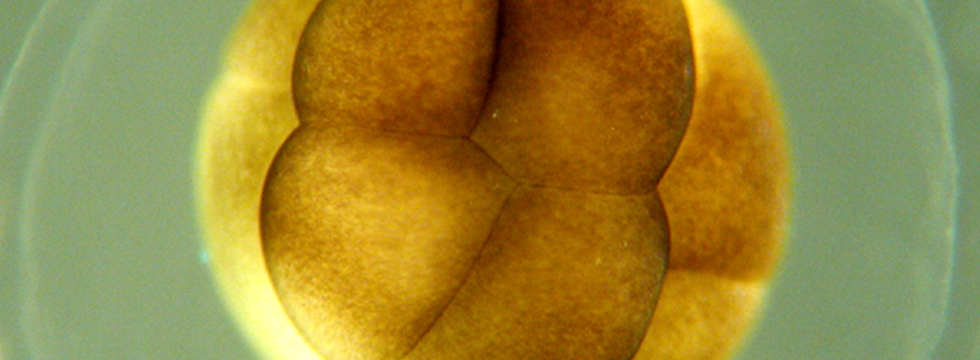

最初は、全生徒を対象とした選択科目としてスタートした。テーマは「生命」。あまりにも大きく、曖昧な言葉である。しかし、だからこそ、その中に多様な入口を用意できると考えた。

授業では、決まった教科書を使わなかった。代わりに、野外に出て彫刻を観察したり、芸術家や研究者の話を聞いたり、グループで議論をしたりした。一見すると、ばらばらに見える活動だったが、共通していたのは、「自分の言葉で考える」ことを求めた点である。

私は、授業の中で、答えを提示しないように意識していた。

「先生はどう思うんですか」と聞かれることもあったが、そのときは、すぐには答えなかった。代わりに、「あなたはどう思うのか」「なぜそう考えたのか」を問い返した。

誤解を恐れずに言えば、この授業は、効率が悪かった。

時間がかかり、成果がすぐには見えない。評価もしにくい。しかし、授業を終えた後、生徒たちの表情には、確かな変化があった。すぐに言葉にはならなくても、何かを抱えて帰っていく様子があった。

ある生徒が、こんな感想を書いてきたことがある。

「正解がない授業は不安だった。でも、自分で考えていいと言われたのは初めてだった。」

その一文を読んだとき、私は、この授業をつくってよかったと思った。

「生き方」を教育するとは、価値観を押しつけることではない。

考えるための材料を提示し、その過程に寄り添うことである。教師が優位に立ち、知識を一方的に与える構図は、ここでは成り立たない。むしろ、教師自身が、どのように生き、どのように悩んできたのかが、無言のうちに問われる。

授業「生命」は、その後、生命科学コースの生徒全員が履修する科目として、SSHの教育プログラムの中に組み込まれていった。性教育から始まった問いは、ここで、「生命」そのものを見つめ直す教育へと姿を変えていったのである。

振り返れば、この授業は、生徒のためだけのものではなかった。

私自身が、「教育とは何か」を問い直すための場でもあった。

答えを教えないことは、無責任ではない。

むしろ、問いを生徒に返し、その問いに耐えることこそが、教育者の責任なのだと、私はこの授業から学んだ。