性教育からSSHへ、一本の線でつながった実践

生命科学コースやSSHの話をすると、しばしばこう言われる。

「ずいぶん先進的な取り組みですね」

しかし、私自身の感覚では、それは「新しいことを始めた」というよりも、「ここまで来てしまった」という表現の方が近い。

性教育、エイズ学習、翻訳という授業、授業「生命」――。

振り返れば、私の実践は常に、「生徒が自分の生き方を考えるための材料をどう用意するか」という一点に向かって積み重なってきた。理系女子の育成も、その延長線上にあった。

2006年、本校は私立女子校として全国で初めて、文部科学省スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けた。研究課題は、「生命科学コースの導入を起点として、女性が科学技術分野で活躍するための教育モデルを構築すること」である。

当時、日本社会では、理系分野で活躍する女性が極端に少ないことが、ようやく課題として意識され始めた頃だった。「理系女子」という言葉も、まだ一般的ではなかった。理系に進む女子生徒は、少数派であり、ときに「変わっている」「大変そうだ」と見られる存在だった。

だが、教室で生徒と向き合っている私には、はっきりと見えていた。

理系に向かない女子など、いない。

いるのは、「理系に進んでもよいと思えなかった女子」だけなのだ。

多くの生徒は、能力の問題ではなく、「自分がそこにいてよいのか分からない」という不安を抱えていた。周囲にモデルが少なく、進んだ先の姿が想像できない。その不安を取り除かない限り、「頑張れ」と背中を押すだけでは、何も変わらない。

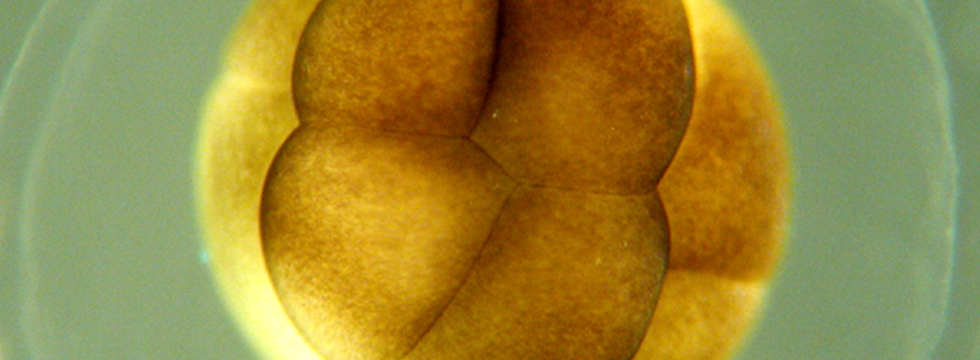

だからこそ、生命科学コースでは、「知識」「体験」「研究」を切り離さずに組み立てた。知識は、体験と結びついたときに意味を持つ。体験は、問いを生み、その問いが研究へとつながる。研究は、特別な人のためのものではなく、「自分で考えてよい」という感覚を育てる営みである。

SSHの活動の中で、生徒たちは、大学や研究機関を訪れ、研究者と直接話し、自分のテーマを持って探究するようになっていった。最初は戸惑いながらも、次第に、「自分の問い」を言葉にできるようになっていった。

その変化を見て、私は確信するようになった。

科学教育は、人権教育でもある。

自分で問いを立て、自分の言葉で説明し、他者と議論する。その過程で、生徒は「自分には考える力がある」という実感を得ていく。それは、性教育で大切にしてきたことと、本質的に同じだった。

2010年頃から、「リケジョ」という言葉がメディアで使われるようになった。女子の理系進学を後押しする取り組みも増えた。しかし、私はその言葉に、少し距離を感じてもいた。流行として消費されることで、「理系に進む女子」が再び特別な存在として扱われてしまう危うさを感じたからである。

私が育てたいと思ってきたのは、「理系女子」ではなく、

「自分の選択を、自分の言葉で引き受けられる人」だった。

その思いを象徴する場の一つが、「集まれ!理系女子 女子生徒のための科学研究発表交流会」である。大会冊子の表紙には、毎回「目」をモチーフにしたデザインを用い、

"You are precious in My eyes"

――あなたは、かけがえのない存在である――

というメッセージを込めてきた。

研究成果の優劣よりも、問いを持ったこと、その問いに向き合った過程そのものを、大切にしたかったからである。

性教育から始まった私の実践は、気がつけば、SSHという制度の中に組み込まれていた。しかし、その根にあった問いは、最初から変わっていない。

――この生徒は、自分の人生を、自分のものとして生きられるだろうか。

理系に進むかどうかは、その一つの選択に過ぎない。

だが、「選べる」という感覚を持てるかどうかは、生き方そのものを左右する。

性教育も、生命科学教育も、SSHも、私にとってはすべて、その感覚を育てるための、一本の道だったのである。