教育者として、何を残せたのか

2016年11月、私は1983年から勤務してきたカトリック系中高一貫女子校を退職した。

その翌月、長く学園を導いてこられた理事長、シスター渡辺和子が逝去された。

一つの時代が、静かに幕を閉じた。

そう感じた。

シスター渡辺の著書『置かれた場所で咲きなさい』は、多くの人に読まれた。その言葉に救われた人も少なくないだろう。だが、私はこの言葉を、単なる励ましとしてではなく、問いとして受け止めてきた。

――人は、本当に「置かれた場所」で咲けているのだろうか。

――その場所は、問いを許しているだろうか。

振り返れば、私の教員生活は、問いの連続だった。

若い教師だった頃、教室に立つことの難しさに戸惑い、学級通信を書き続けることで、生徒との距離を測り続けた。性教育に偶然関わり、管理のための教育への違和感を抱いた。エイズという社会問題を通して、知識では埋められない差別と向き合った。翻訳という遠回りの授業で、言葉の重さと他者への想像力を学んだ。

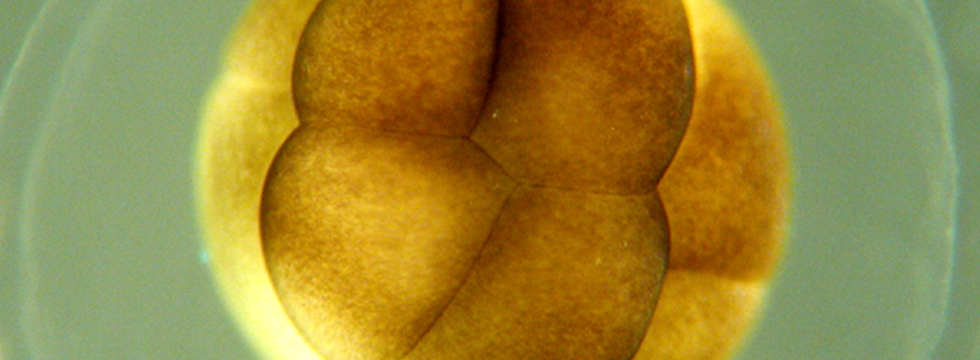

授業「生命」をつくったのも、答えを教えたいからではなかった。

むしろ、「答えのない問いに、耐えられる場」を、学校の中につくりたかったからである。

女子校という現場で、生徒が前に立ち、決断し、失敗し、また立ち上がる姿を見てきた。理系に進むかどうかよりも、「自分で選んでよい」と思えることの方が、はるかに大切だと感じるようになった。SSHや生命科学コースは、その延長線上にあったにすぎない。

こうして書き連ねてみると、私は「何かを教えた教師」というより、「問いのそばに立ち続けた一人の大人」だったのかもしれないと思う。

教育者として、何を残せたのか。

この問いに、明確な答えを持っているわけではない。

知識は、やがて古くなる。

制度は、時代とともに変わる。

だが、「自分で考えてよい」「問いを持ってよい」という感覚は、長く人の中に残る。

もし、かつての生徒の中に、

――あのとき、立ち止まって考えてよかった

――自分の言葉で選んでよかった

そう思える瞬間が一つでもあるなら、それで十分なのかもしれない。

教育は、成果が見えにくい仕事である。

すぐに花が咲くこともあれば、何年も経ってから芽を出すこともある。教師がそれを目にすることは、ほとんどない。

それでも、問い続けることは、やめられない。

問いを手放した瞬間、教育は、管理や操作に変わってしまうからだ。

私は、もう教室に立ってはいない。

しかし、問いは、今も私の中にある。

置かれた場所で、問い続けること。

それが、私なりの「咲き方」だったのだと思っている。

この連載が、誰かにとって、

自分の置かれた場所を、少し違った角度から見つめ直すきっかけになれば、

それ以上のことは望まない。

問いは、これからも、あなたの側にある。