はじめに

「なぜ銃を与えることはとても簡単なのに,本を与えることはとても難しいのでしょうか.なぜ戦車をつくることはとても簡単で,学校を建てることはとても難しいのでしょうか.」

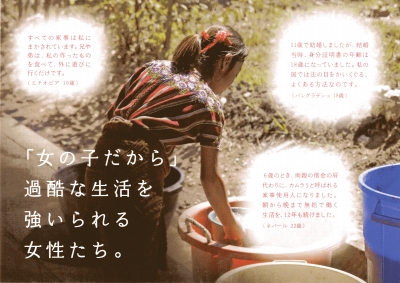

これは,2014年に17歳でノーベル平和賞を受賞したパキスタンのマララ・ユスフザイさんの言葉である.彼女は「女性が教育を受ける権利」を訴え続けてきた.現在においても,女子であるという理由だけで学校教育を受けることができない国が存在している.

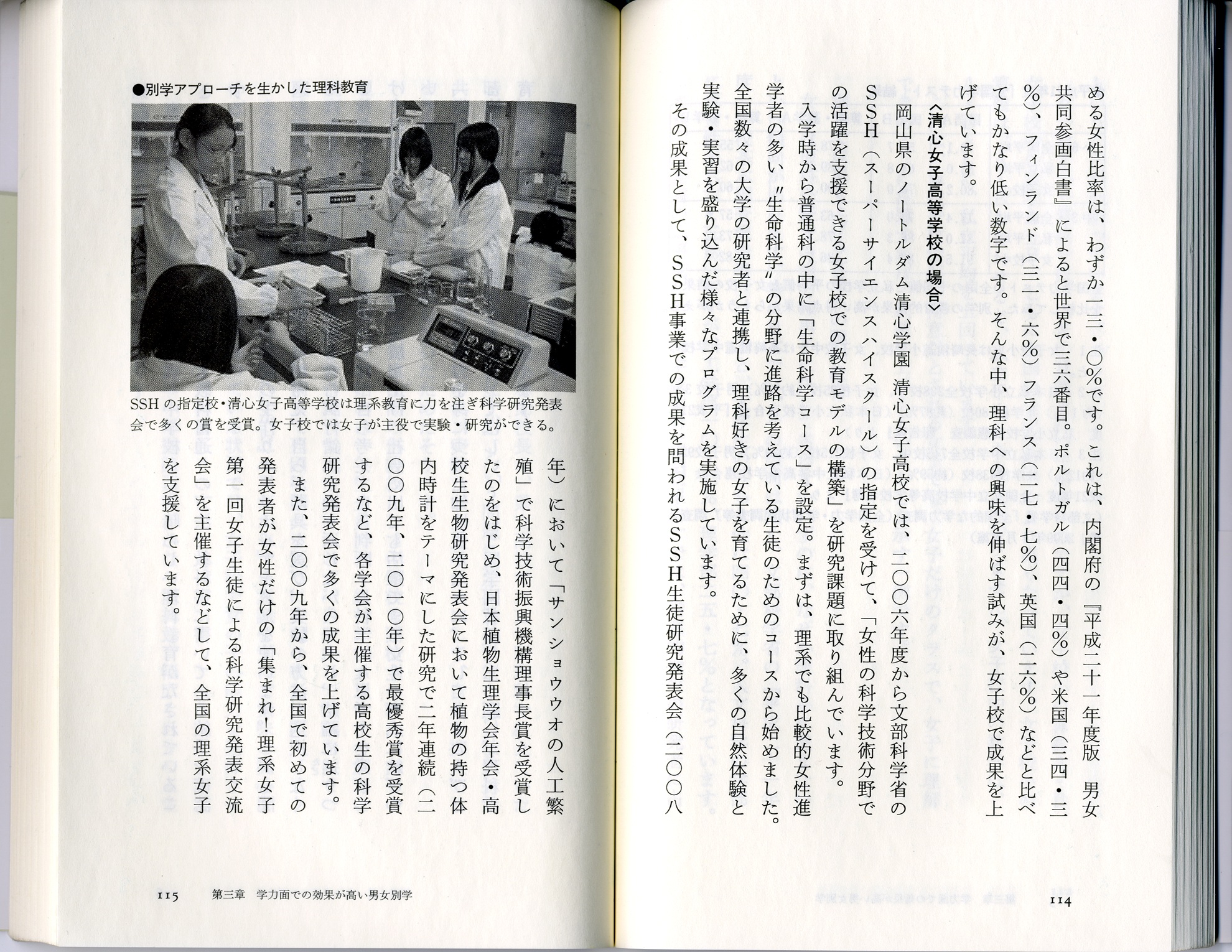

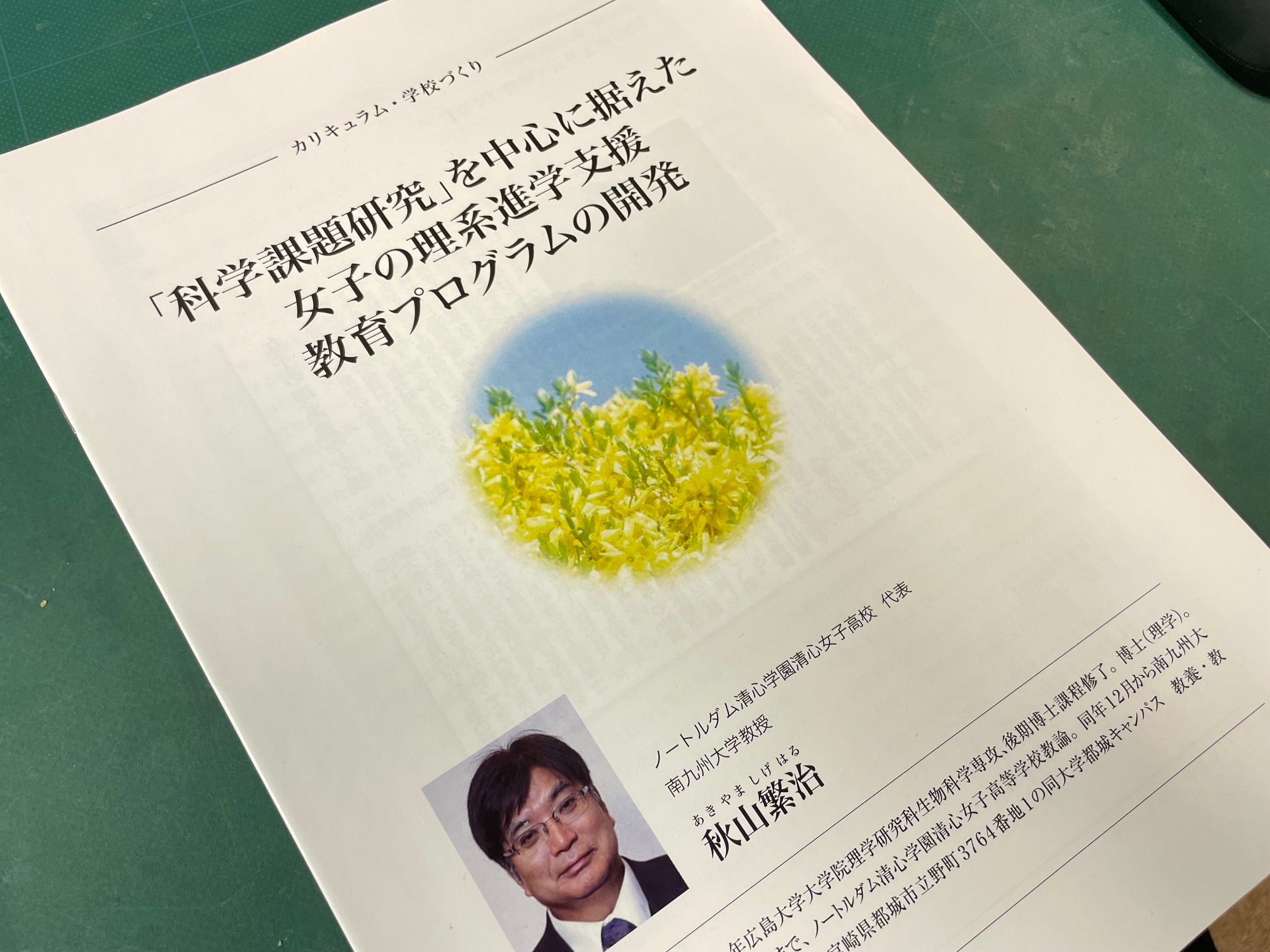

本校は,2006年に私立女子校として全国で初めて文部科学省スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けた.第3期科学技術基本計画において科学技術分野での女性研究者の活躍が促進され,理系分野を目指す女子中高生への支援の必要性が社会的に共有されつつあった時代背景のもと,研究課題を「生命科学コースの導入から出発する,女性の科学技術分野での活躍を支援できる女子校における教育モデルの構築」と定めてSSH事業を開始した.

現在,本校はSSH第3期目の指定を受けて事業を継続しているが,本稿では,第2期10年間の取り組みを終えた段階で,どのような思想と戦略のもとにSSH事業を展開してきたのかを整理し,振り返りたい.

SSH申請の背景

このたび,10年目のSSH研究開発実施報告書を送付した関係者から,以下のようなメールをいただいた.

「小さな田舎の伝統ある女子校の教育方針と,それを支援する地域の背景などを考えると,どうしてこんな学校を指定したのだろうというのが第一印象でした.しかし,貴兄の"情熱"には脱帽です.しかも,先を見越したアイディアと指導力はすごいと唸ることばかりでした.貴兄のような先生が存在し,実践させてくれた学校,そして貴兄に惚れ込んだ研究者の皆さんの支援体制も素晴らしいと思いました.SSHは生徒を育てるだけでなく,先生も育てられるということの証になったと思っています.」

私立女子校として全国で初めてSSH指定を受けた本校の船出は,決して歓迎一色ではなかった.

「理系に進学する生徒が少ないのに,本当にできるのか」,

「今まで通り英語教育だけをやっていればよいのではないか」

といった厳しい言葉を受けながらのスタートであった.

生徒の「科学研究」が出発点

本校SSHの第一歩は,「生命科学コース」の立ち上げであった.当時,全国的に薬学部新設が相次ぎ,女子生徒の医療・生命科学分野への進学が加速していた.その流れを追い風として,女子生徒の理系進学支援を明確なコンセプトに据え,まずは生命科学分野から取り組むこととした.

教育プログラムの構築にあたっては,「知識」「体験」「研究」を相互に関連づけることを重視した.特に,「知識」と「体験」を最終的に「研究」へと集約する設計を行った.「研究」のレベルを高めることで,必要となる学習姿勢や基礎知識,学力が自ずと育成されると考えたからである.

第1期SSHでは,全国レベルの研究発表会で評価を得ることを,あえて「わかりやすい目標」として設定した.SSH指定以前,科学部は存在していたものの少人数であり,研究発表会への参加経験も皆無で,日本学生科学賞や高校生科学技術チャレンジ(JSEC)への応募などは想像すらできない状況であった.

それは,部活動に例えれば,地方大会の1回戦すら勝てなかった野球部を,甲子園出場に導こうとするような挑戦であった.

2006年の生命科学コース開設当初,最も重要だと考えたのは,生徒自身が「自分たちも科学研究で成果を出せる」という実感を持つこと,そして「学校には科学研究に取り組める環境が整っている」と認識することであった.そのためには,まず一度,研究成果が評価される経験を積むことが不可欠であると考えた.

最初の発表の場としてSSH生徒研究発表会を明確なターゲットに設定したことで,研究の終着点が具体化され,生徒の目的意識が明確になっていくのを実感した.その結果,「科学技術振興機構理事長賞」を受賞することができた.この経験は,全国レベルの大会を生徒にとって身近なものとし,後輩たちへと良い流れを生み出す起点となった.

以後,学会ポスター発表や高校生の科学発表会においても安定して成果を上げることができるようになり,指導する側もSSH運営や研究指導が評価され,読売教育賞優秀賞,小柴科学教育賞奨励賞,東レ理科教育賞などを受賞するに至った.

教育プログラムの開発

SSH事業として「知識」「体験」「研究」を結びつけた教育プログラムを開発するにあたり,

①ロールモデルの提示

②直接体験の重視

③リーダーシップの育成

④国際性の育成

の4点を常に意識してきた.

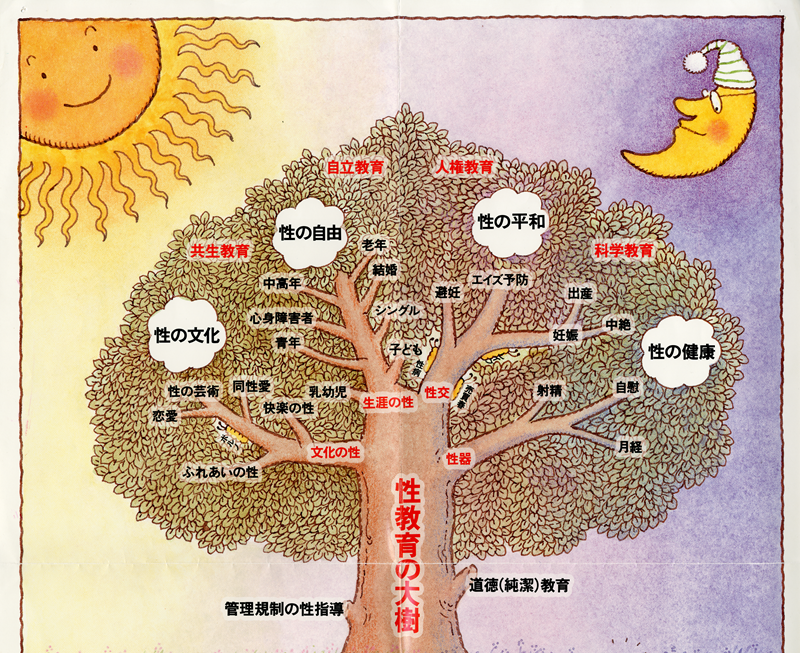

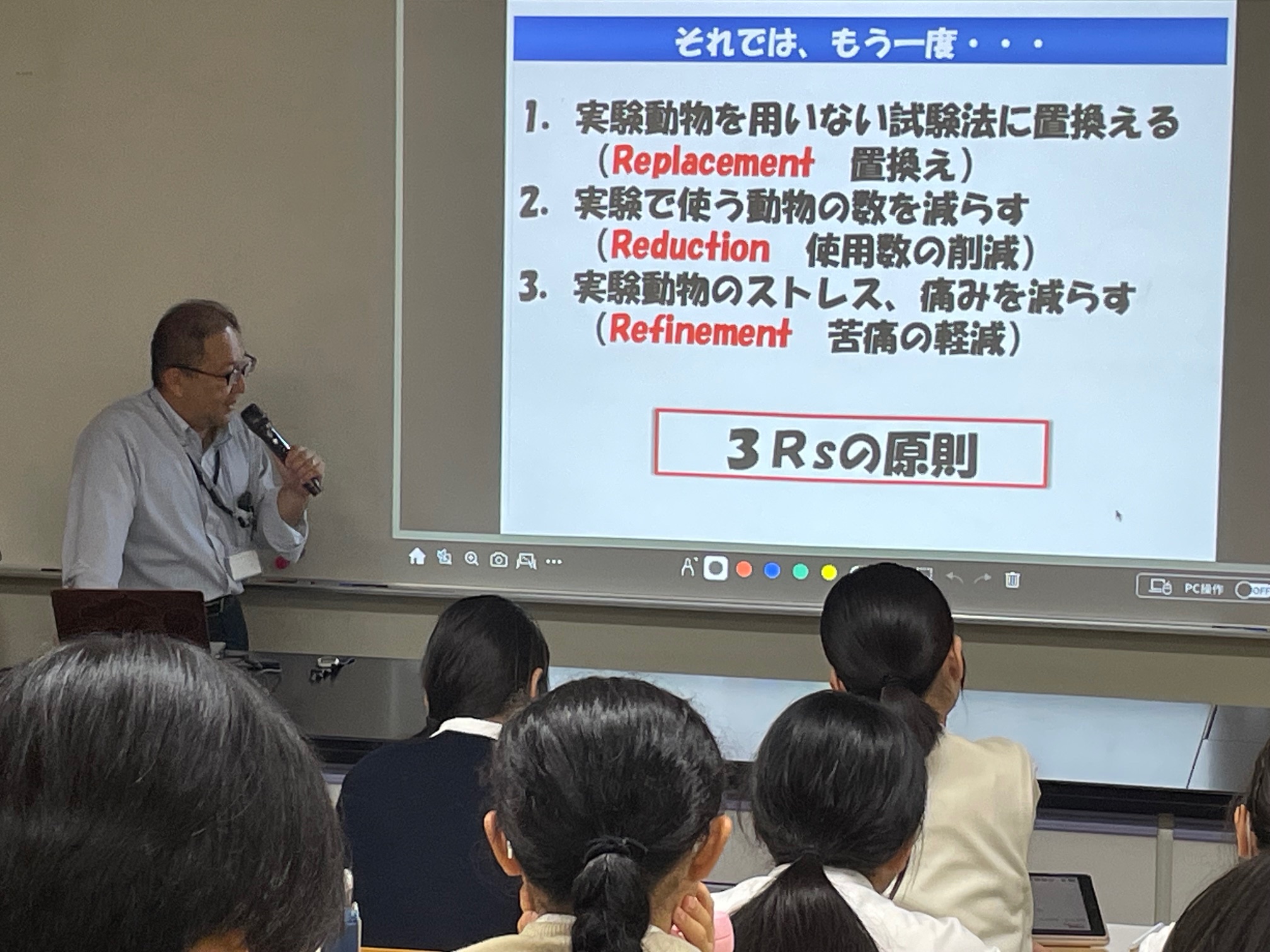

「知識」の側面では,「生命科学基礎」「実践英語」「生命」を設置し,課題研究に必要な知識や技能の習得を図った.

「体験」では,「自然探究Ⅰ(森林実習)」「自然探究Ⅱ(臨海実習)」,さらに海外研修として「自然探究A(マレーシア環境学習)」を設定し,多様な野外実習を取り入れた.

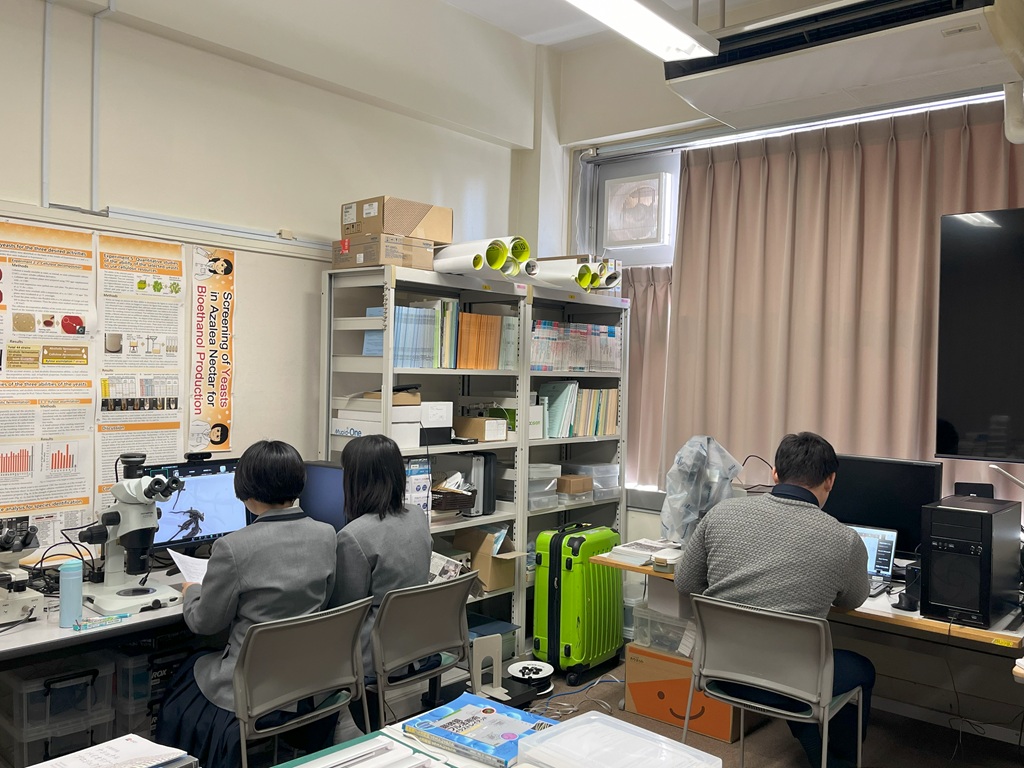

「研究」では,「生命科学課題研究」を設置し,研究内容別にグループを編成して,大学研究室と連携した指導体制を構築した.生徒は,大学教員や大学院生と大学生に近い関係性の中で研究を進めることができた.

交流のためのキーワードは「科学研究」

SSH第1期では研究成果を生み出す教育プログラムの開発に注力し,第2期では他校との交流や社会への情報発信を積極的に展開した.

第1期4年目からは,発表者を女子生徒に限定した交流会として「集まれ!理系女子・女子生徒による科学研究発表交流会」を主催している.年々参加者は増加し,第2期5年目の第7回では,ポスター発表98件,参加者約400名を集める全国規模の大会へと成長した.

また,第2期5年目には,「自然探究A」で交流を続けてきたマレーシアの大学生・大学院生を日本に招待し,「自然探究Ⅰ」の森林調査を共同で実施することができた.その成果を,マレーシア開催のInternational Conference on BIODIVERSITY 2015において,本校生徒自身が発表する機会も得ることができた.

社会への情報発信としては,科学英語研究会および中高連携理科教材研究会を開催し,ディベートを取り入れた英語授業や,開発した教材を用いた理科授業を公開してきた.私立・公立の枠を越えた教育交流を意図したものである.

近年,アクティブラーニングが注目されているが,それは必ずしも新しい教育機器を用いなければ実現できないものではない.教員と生徒が相互に知性を高め合う生徒主体型の学習こそが本質であり,その究極の形が生徒による「科学研究」であると考えている.

これからの学校教育

SSH指定を契機として教育内容を刷新し,5年で生徒の科学研究における成果を得ることができ,10年で科学研究を媒介とした他校との交流を進めることができた.さらに,研究活動を通して英語運用能力の必要性を実感し,科学研究を懸け橋として国境を越えた交流も実現した.

現在,学校教育において議論されているグローバル教育やアクティブラーニングを推進するための多くのヒントは,本校が取り組んできた「知識」「体験」「研究」を有機的に結びつけた教育プログラムの中にあると考えている.

参考文献

秋山繁治:SSH指定から七年,その成果と課題,大学時報(日本私立大学連盟),No.352,p.44-51(2013)

問田雅美:ツールとしてのディベートによる英語力養成,中国地区教育学会研究紀要,No.23(2013)

秋山繁治・田中福人:清心女子高等学校生物部の歩み,生物工学会誌,第86号,p.415-416(2008)

秋山繁治:総合的な学習の授業「生命」での生き方教育,現代性教育研究月報(日本性教育協会),Vol.23,No.8(2005)

SSH事業報告 SSHガイドブック2015