ダラムサラは、インド北部ヒマーチャル・プラデーシュ州に位置する山岳都市で、1959年以降、ダライ・ラマ14世とチベット亡命政府が拠点を置いている場所です。亡命したチベット人にとって、ここは「政治の都」であると同時に、「精神の避難所」でもあります。

① 1959年に何が起きたのか

1950年代に入ると、中華人民共和国は「平和解放」を名目としてチベットへ軍事侵攻を行い、1951年にはいわゆる「十七か条協定」を締結しました。この協定では、チベットに対する「高度な自治」が約束されましたが、それは表向きのものであり、実際には軍による行政や思想への介入が急速に進められていきました。

1950年代後半になると、僧院の破壊、土地改革の実施、宗教活動の制限、住民に対する思想改造などが相次いで行われました。

これに対して1959年3月、ラサで大規模な蜂起が起こりましたが、中国軍はこれを武力によって制圧しました。その過程で民衆は身を挺してダライ・ラマ14世を守り、一般兵士に変装させたうえで、1959年3月17日の夜にラサから脱出させました。

ダライ・ラマ14世はヒマラヤ山脈を越えて逃れ、3月31日にインドへ到達しました。この亡命先となったのが「ダラムサラ」で、ここからチベット亡命政府の歩みが始ったのです。

② 中国政府の論理と圧力構造

中国政府は、チベットは「歴史的に中国の一部」であり、民衆が信仰する仏教は「迷信」であるとしています。その指導者であるダライ・ラマは「封建的支配者」であり、民衆を扇動し反革命暴動を引き起こしている人物として、弾圧を続けています。

中国政府が最も恐れているのは、ダライ・ラマに宗教的権威であり、非暴力によって民衆を束ねる象徴性、そして国境をも越える精神的影響力です。武器を持たない、非暴力をかかげた権威である存在であるがゆえに、扱いにくいのです。

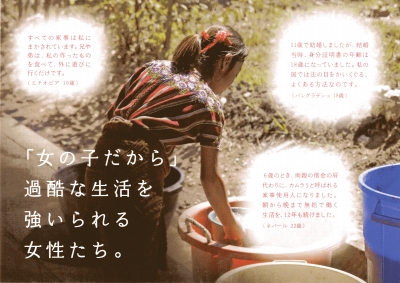

多くの民衆が虐殺され、国を追われ、文化が破壊されたにもかかわらず、武器を取って闘争に入らなかった。それは武器(暴力)を用いた瞬間に中国政府と同じ論理に立ってしまうからです。非暴力を選んだのは、「自分たちは何者であるのか」、その存在の意味を失わないための選択だったのです。もし憎しみによって中国と対峙すれば、たとえ勝利したとしても、チベット仏教の思想そのものが崩壊すると考えたのです。

③ 中国政府からの圧力と思想の深化

中国政府はダライ・ラマを「分離主義者」と位置づけ、亡命後も弾圧を続けています。法要の禁止や転生制度への介入(いわゆるパンチェン・ラマ問題)などが行われました。

それに対して、憎しみで返せば憎しみの輪廻に、武力で返せば暴力の輪廻に巻き込まれると考え、ダライ・ラマは、苦しみを次の世代に引き渡さないために、その悪い輪廻を断ち切るべく「中道アプローチ」を選びました。それは、完全独立を要求するのではなく、文化・宗教・教育の自治を求める一方で、中国の主権そのものは否定しないという立場です。暴力と屈服のいずれにも回収されない、第三の道であったと言えます。

④ 生き方への翻訳

1959年の亡命で、ダライ・ラマが守ったのは、「肉体」、「生命」だけではなく、仏教者としての思想、生き方そのものを守ったのです。

中国政府の圧力は、彼の思想を壊すどころか、それを極限まで研ぎ澄まさせる結果となりました。だからこそ現在に至るまで、中国政府は、武力を使って変えることのことのできないダライ・ラマの思想そのものを恐れ続けているのです。

⑤ ダラムサラでどのように生きるか

〇 失われた故郷を、憎しみでなく「記憶」して生きる。

ダラムサラの人々は、祖国チベットを失いましたが、「復讐」や「敵意」を生き方の核にしませんでした。

〇 政治と宗教を分けないが、混同もしない。

宗教(仏教)は「個人の修行」であり、政治は「共同体の倫理」として扱っています。

〇 苦しみは、排除すべきものではなく、理解し、意味のあるものに変えられるものです。

〇 豪奢さはなく、効率主義でもない、そして物質的に貧しいですが、時間・沈黙・対話を大切にしているのです。

〇「所有の増加」を「成長」と捉える近代的価値観をもちません。

一人の人間が生きる姿勢として、不当な「評価」に対して怒らない、不当な「抑圧」に対して同じ論理で返さない、「勝敗」という結果で自己を定義しない、そのまま現実から逃げない生き方を大切にしています。

私の信条の ①「他人と比べない」人の座標軸で生きてはならない、②「人を変えようと思わない」人に支配されないし、人を支配しない、③「感謝する」攻撃したり、褒めたりしない、④「結果にとらわれない」自分に納得できる、⑤「意志を明示できる」自分が大切にしていることを提示でる、につながっていると考えています。