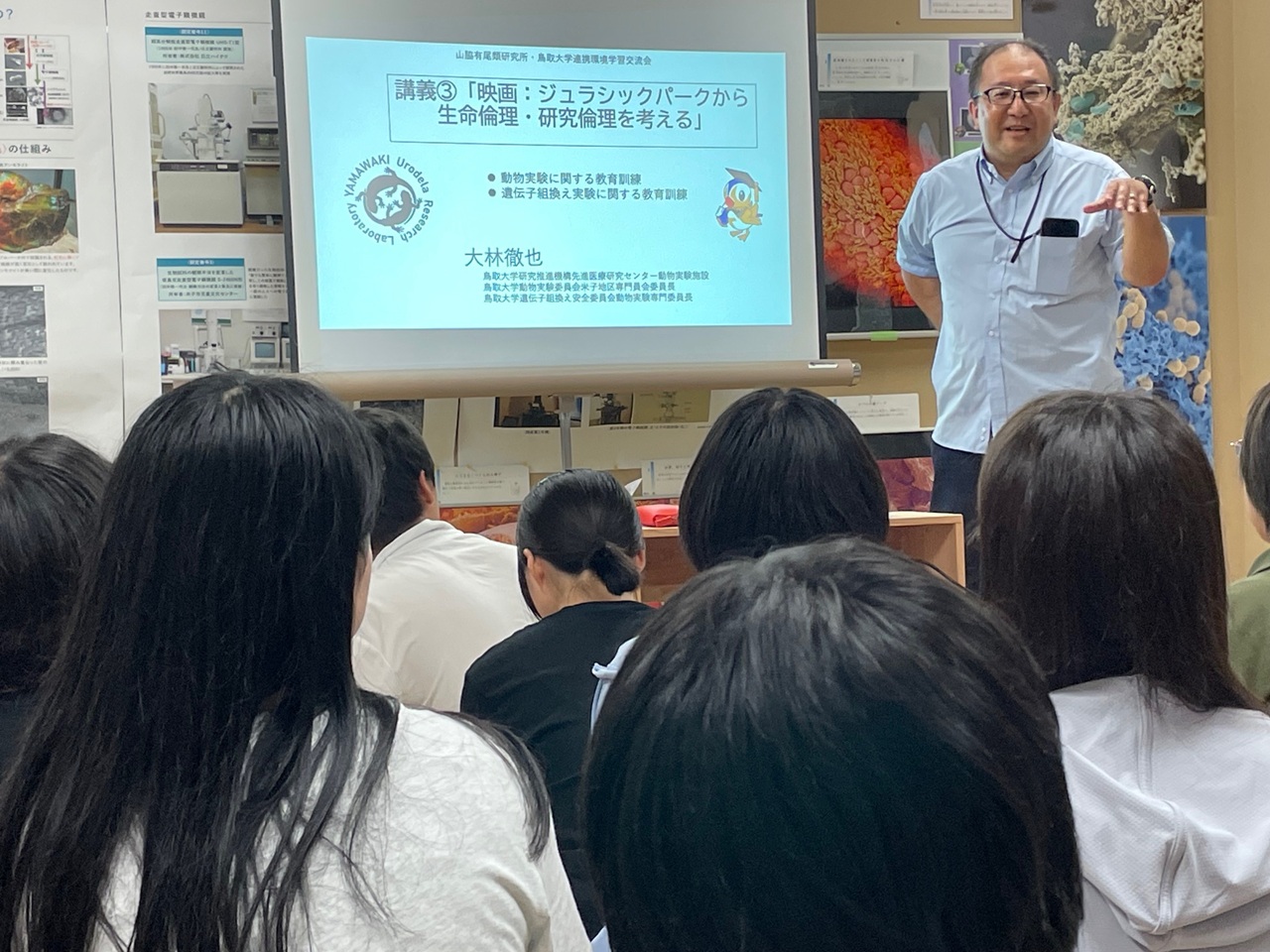

雪花が散る林でオオイタサンショウウオの産卵を観察

2009年1月24日、九州はこの年一番の寒波に見舞われていた。大分県国東市での野外調査である。午前10時、山際を散策していると、林の中に水田跡の湿地があった。残雪が残る静かな林の中で、溜まりの水面がわずかに波打っているのが見えた。近寄ってみると、オオイタサンショウウオが群がり、まさに産卵の最中であった(写真)。

これまで両生類は、雨が降り気温が上昇したときに産卵する¹と考えていたため、サンショウウオの仲間が雪花舞う日中に産卵行動を行うとは、まったく想像していなかった。この日の気温は0℃であった。産卵後に水温を測定すると水面で3℃、水底の泥中でも5℃であった。オオイタサンショウウオは、低温下であっても、また日中であっても、繁殖行動を抑制されることなく産卵するということを、野外観察から学ぶことができた。

有尾類の研究に取り組んだきっかけ

有尾類の研究を始めたのは、清心女子高等学校に勤務してちょうど6年目にあたる1989年3月のことである。同僚の体育教員が、自宅の畑の角にある溜まりで採取した正体不明の一対の卵嚢を、「何の卵か分からない」と生物教室に持ち込んだことがきっかけであった。孵化した幼生は外鰓を備えており、これがサンショウウオ(セトウチサンショウオ)であることが分かった。

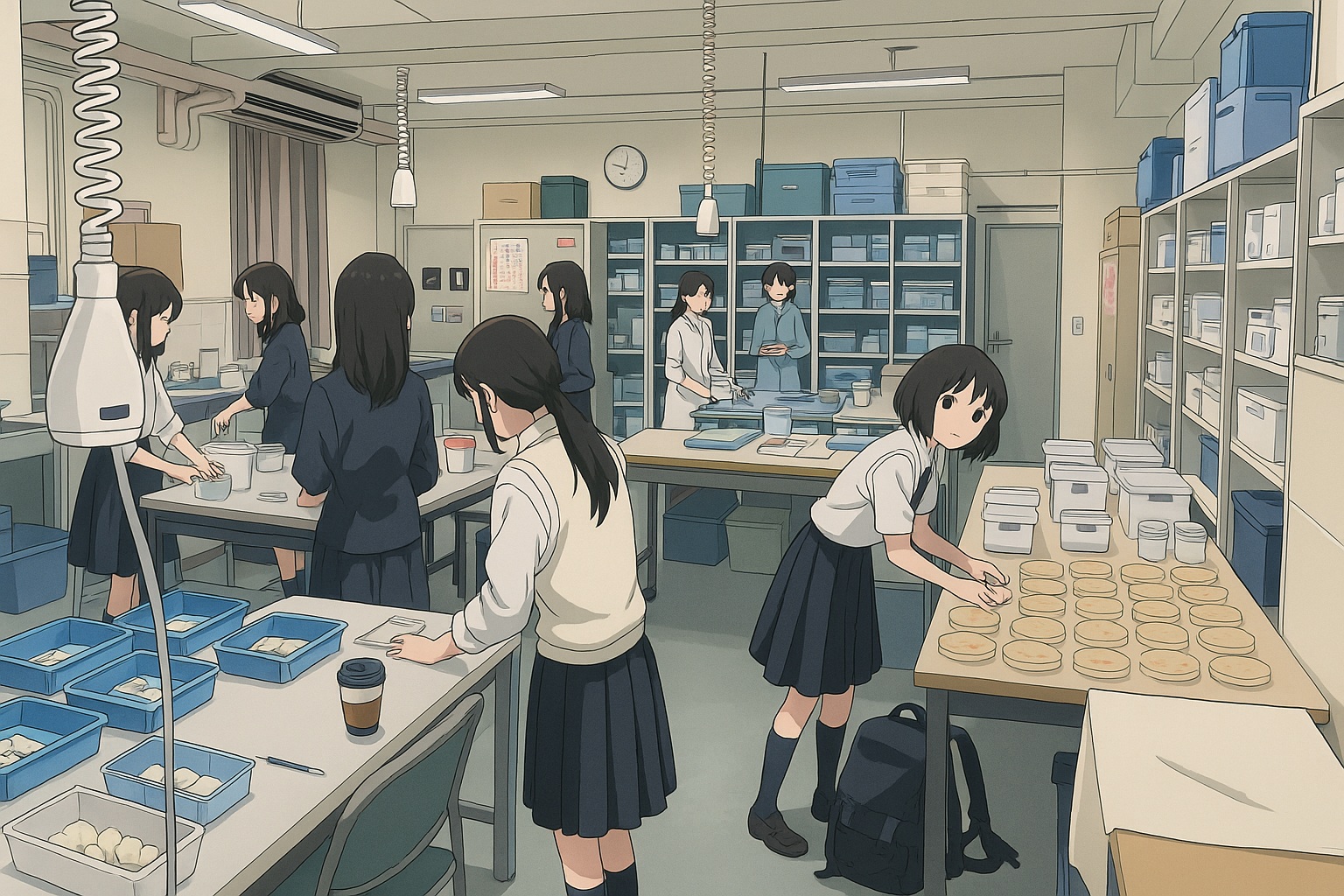

継続飼育の結果、2年後に初めて産卵を観察することができた。この出来事は地元紙で紹介され、それを契機にサンショウウオに関する問い合わせが相次いだ。結果として、私自身がサンショウウオについて詳しくならざるを得ない状況となり、有尾類(イモリ類およびサンショウウオ類)を継続的に飼育するようになった。清心女子高校の生物教室はサンショウウオやイモリの飼育ケースで埋め尽くされ、まるで「有尾類に特化した動物園」のような様相を呈していた。大学に異動した現在も、地元高校の生物部生徒とともに、オオイタサンショウウオの飼育を継続している。以下は1992年5月25日の山陽新聞の掲載記事。

有尾類の調査・研究で見えてきたこと

有尾類の卵はゼリー質に包まれた状態で発生し、幼生期を水中で生活するため、水質の影響を受けやすい。また成体になっても、皮膚には毛や羽毛、鱗がなく、水質や大気環境の影響を直接受ける。そのため、有尾類は外部環境の変化にきわめて敏感な生物である。

野外調査を通して気づいた点として、①山際や水田に設置されたコンクリート製U字溝が「死のトラップ」となっていること、②U字溝が自然の自浄作用を奪い、水底をヘドロ化させ、水質の腐敗を招いていること、③産卵場所が人里から離れているため、ゴミの不法投棄が起こりやすいこと、④ペット目的での乱獲、⑤アメリカザリガニなどの外来生物による捕食が挙げられる。

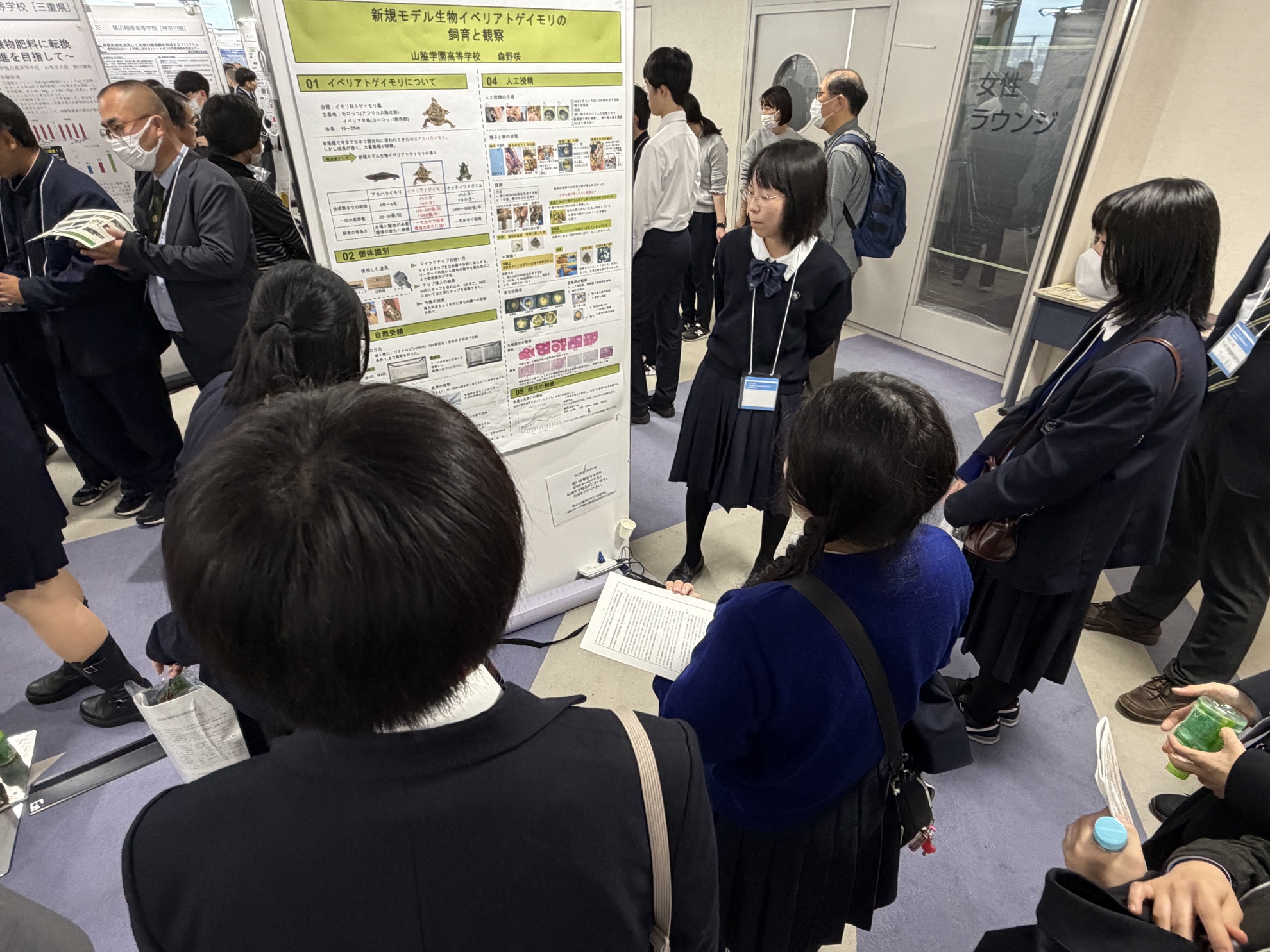

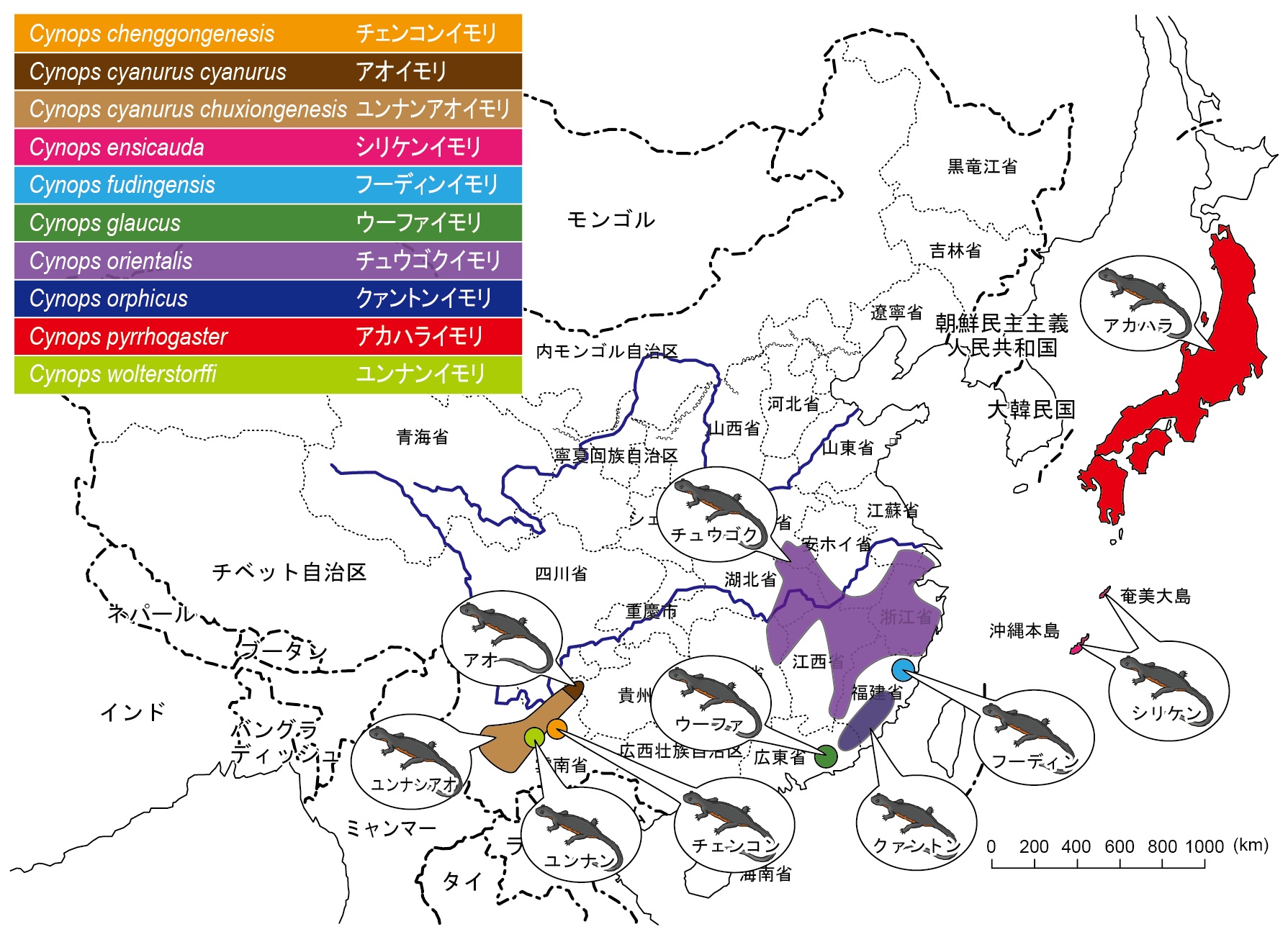

私は有尾類の繁殖に関する知見を得るため、卵からの完全飼育下における繁殖方法の確立を目指してきた。その結果、オオイタサンショウウオでは人工授精や水槽内での配偶行動誘発による産卵に成功した。また、アカハライモリにおいても、繁殖生態に関する新たな発見を得ることができた。

しかしながら、生息数減少の原因が解明され、その解決策が講じられない限り、野外個体群の減少に歯止めをかけることはできない。また、飼育個体を自然環境へ戻すこと自体の問題についても、慎重な検討が必要である。30年間にわたり有尾類と向き合う中で、私は多くのことを考えさせられてきた。日々の餌やりを通して生き物と対話した生徒たちが、生き物への愛情を育み、小さな命の大切さを学んでくれたと、私は信じている。

文献

洲脇 清:カスミサンショウウオの産卵習性.岡山県高等学校教育研究理科部会誌,28:31-36(1978)

秋山繁治:孵化後、実験室内で飼育し産卵したカスミサンショウウオ.両生爬虫類研究会誌,41:1-5(1992)

山陽新聞:カスミサンショウウオ―自然保護の生きた教材に―人工繁殖にも成功(1992)

Akiyama.S, Iwao.Y., Miura.I : Evidence for True Fall-mating in Japanese Newts Cynops Pyrrhogaster,Zoological Science 28:758-763(2011)

秋山繁治:卵から完全飼育下でオオイタサンショウウオの繁殖に成功.九州両生爬虫類研究会誌,11:62-63(2020)

秋山繁治:イモリ属の北限に生きるアカハライモリの繁殖戦略(秋から春をまたぐ多重交配の謎を解く).生物の科学遺伝別冊,24:340-349(2020)