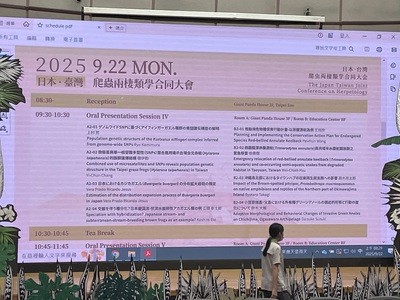

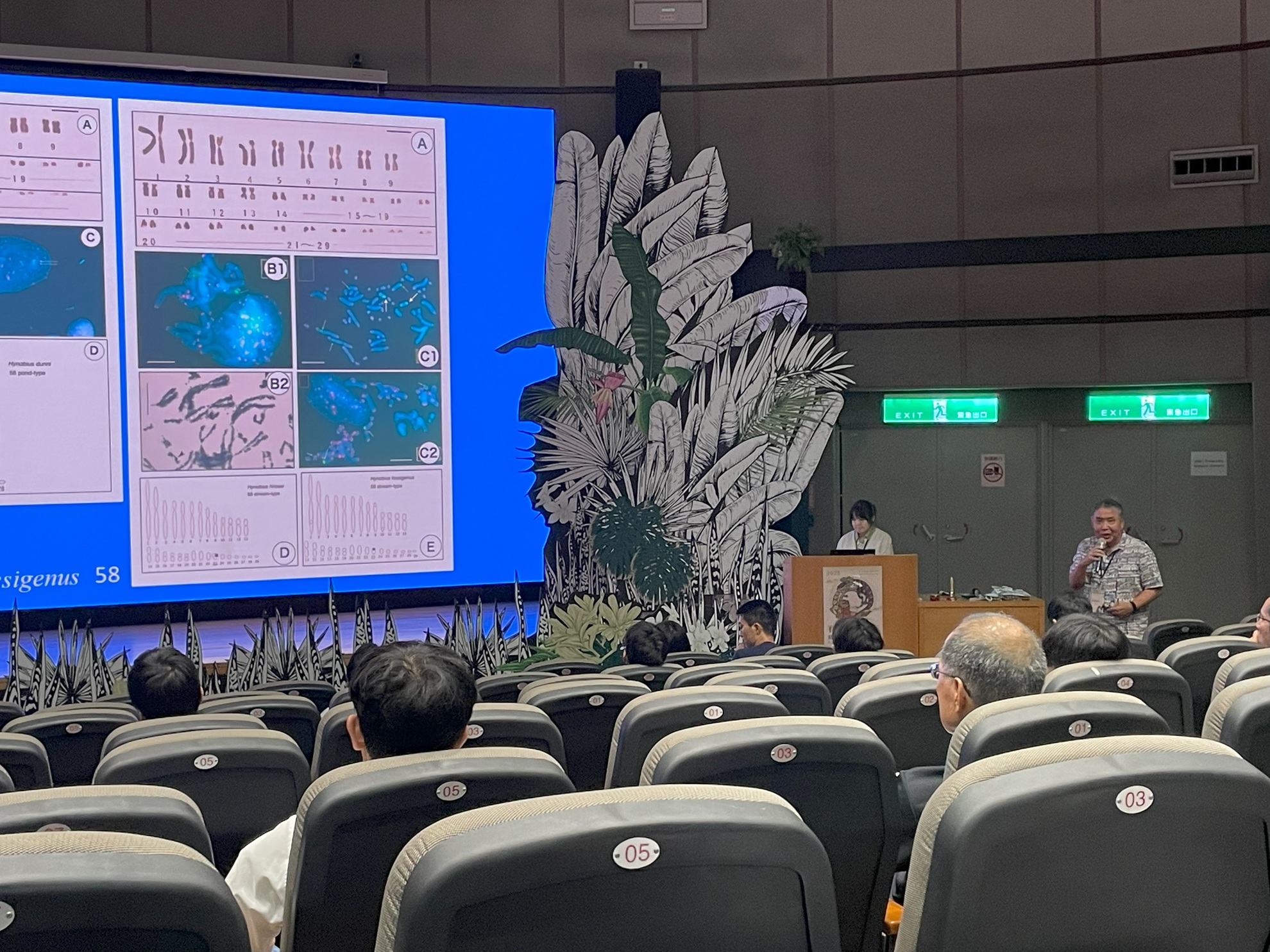

台湾・日本爬虫両棲類学会同同大会(日本爬虫両棲類学会第64回台北大会)の2日目も台北市立動物園で口頭発表、ポスター発表が行われました。ISEFに日本代表として派遣された生徒と取り組んだ研究を発表しました。

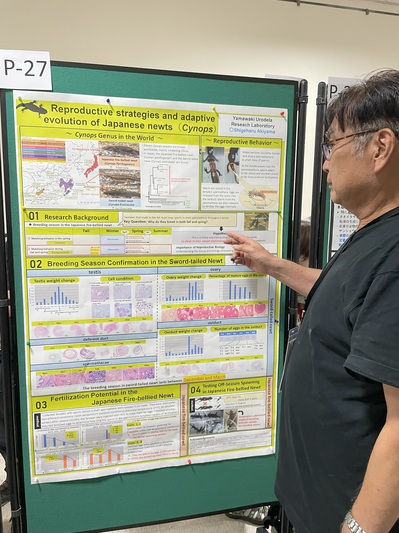

Reproductive strategies and adaptive evolution of Japanese newts(Cynops)

Cynops is a genus of newts, with 10 species living in China and 2 species in Japan. Previously, the breeding season of the red-bellied newts was thought to occur from spring to early summer, as with many other amphibians. However, we have found that the mating behavior of red-bellied newts occurs not only in spring, but also in autumn. In this study, we compared the red-bellied newt and the sword-tailed newt to understand the reproductive ecology of newts living in Japan. The sword-tailed newts are genetically closely related to the southern China species thought to be the origin of the genus and shares a common reproductive ecology. Therefore, we attempted to compare the breeding season with the red-bellied newts. We found that the breeding and spawning seasons in red-bellied newts are offset, whereas those of sword-tailed newts are roughly aligned from December to March. Given that the sword-tailed newt's breeding season of is the basis for the entire newt genus, the many other species living in southern China also share a similar reproductive ecology, involing gametogenic behavior followed by successive egg lying. Therefore, the reproductive ecology of the red-bellied newts, in which gametogenesis begins in autumn, and after surviving winter, gametogenesis and egg-lying resume in spring, is thought to have been acquired as an adaptive evolution to allow it to live in the northernmost low-temperature region of the newts genus.