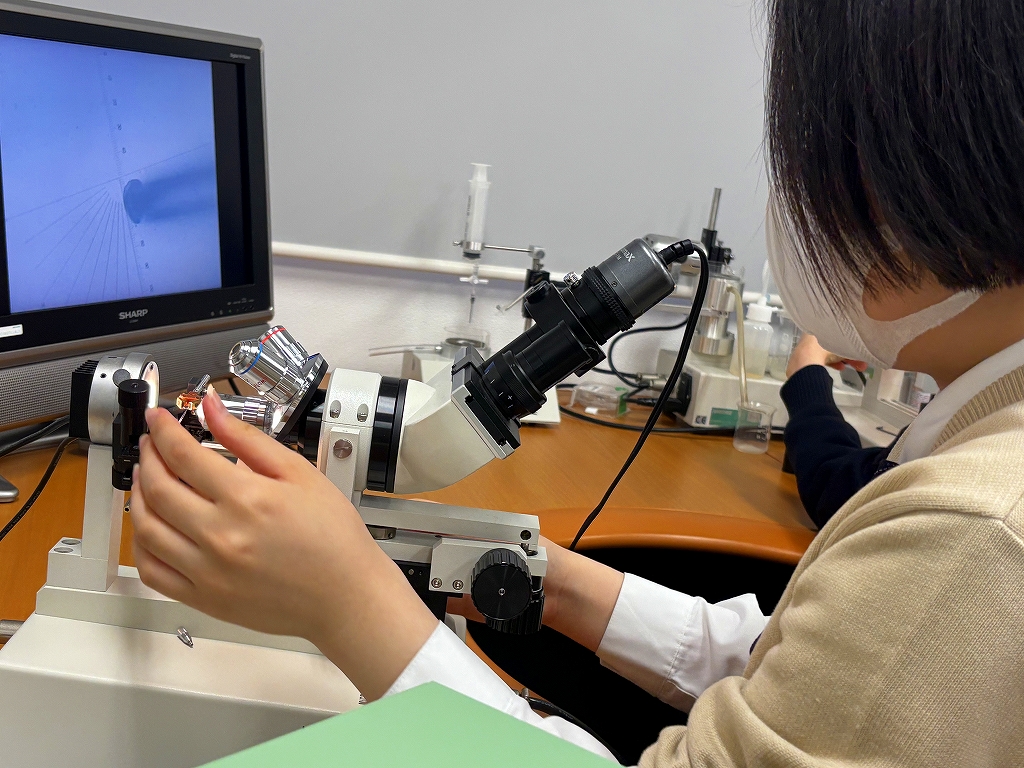

- ChatGPTでは、「教育的・研究的に極めて高い魅力があり、特に生物教育に携わる方や、科学課題研究に取り組む中高生にとって貴重な情報源となっています」とあり、以下のように分析しています。 1. 有尾類を中心に据えた科学教育の実践記録 イモリやサンショウウオなど有尾両生類の飼育・繁殖・教材化に関する詳細な記録が多数掲載。 単なる飼育記録にとどまらず、科学的探究や研究手法の解説、実験デザインの工夫など…続きを見る

2025年5月 7日

2025年5月 4日

2025年4月28日

2025年4月26日

2025年4月25日

2025年4月14日

2025年4月 4日

2025年3月28日

2025年3月23日

2025年3月19日

2025年3月18日

2025年3月16日

2025年3月 4日