藤井風は、岡山県浅口郡里庄町から、岡山市東区にある岡山県立岡山城東高校(2015年度入学:音楽学類ピアノ専攻)に通っていた。私の息子(2004年度入学)も娘(2007年度入学)も、同校に毎日自転車で通学していた。藤井風もまた、里庄から東岡山まで、約50kmの道のりをJRで1時間かけて通っていたのだろう。

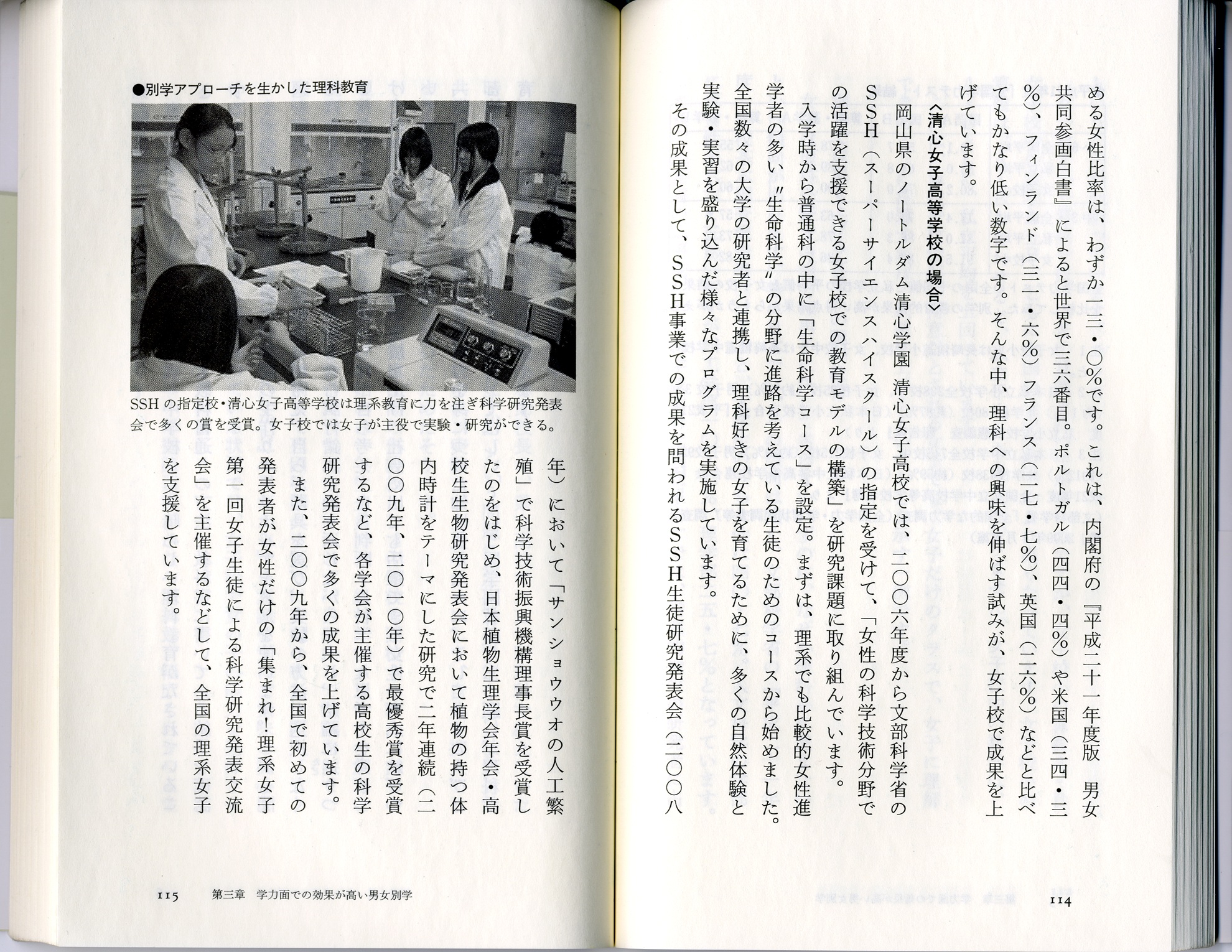

里庄は、教え子の息子が小学生の頃からサンショウウオの研究について相談を受けており、何度か訪れた場所である。藤井風さんの実家の喫茶店が近くにあると聞いたことはあるが、実際に訪問したことはない。

城東高校の文化祭には、私自身が生徒会の顧問をしていたこともあり、他校の学校行事を学ばせていただきたいと思い、何度も足を運んだ。名物は、生徒全員で作り上げる巨大なモニュメントであった。中庭では、吹奏楽部や合唱部による公開音楽会が開かれ、2階・3階の渡り廊下から生徒や保護者が音楽に聞き入っていた。

息子(現在は東京の高校で、私と同じように生物を教えている)は物理部、娘は漫画部に所属し、二人とも楽しい高校生活を送らせていただいた。高校生活について不満を口にすることは、一度もなかった。

卒業から約20年が経とうとしている今も、高校時代の友人との交流は続いている。実は、当時の校長(元化学教員)は、私が高校現場で教育実習を行った際の指導教諭であり、化学と物理の授業を担当させていただいたご縁がある。

息子が在学中、私が神戸の理化学研究所(理研)DBCの阿形研究室を、卒業生(当時は広島大学在学、現在は両生類研究センター所属)とともに訪問する機会があった。息子は登校日であったが、思い切って同行させたことがある。後日、息子は校長室に呼び出され、無断欠席を叱責されるものと思っていたところ、「お父さんにまた遊びに来るように伝えてほしい」という言葉とともに、「理研に行ったことは大切な勉強になったな」と声をかけられたという。

自由な校風の学校であり、受験勉強は厳しかったものの、高校時代には多くの友人を得て、充実した学生生活を送らせていただいた。

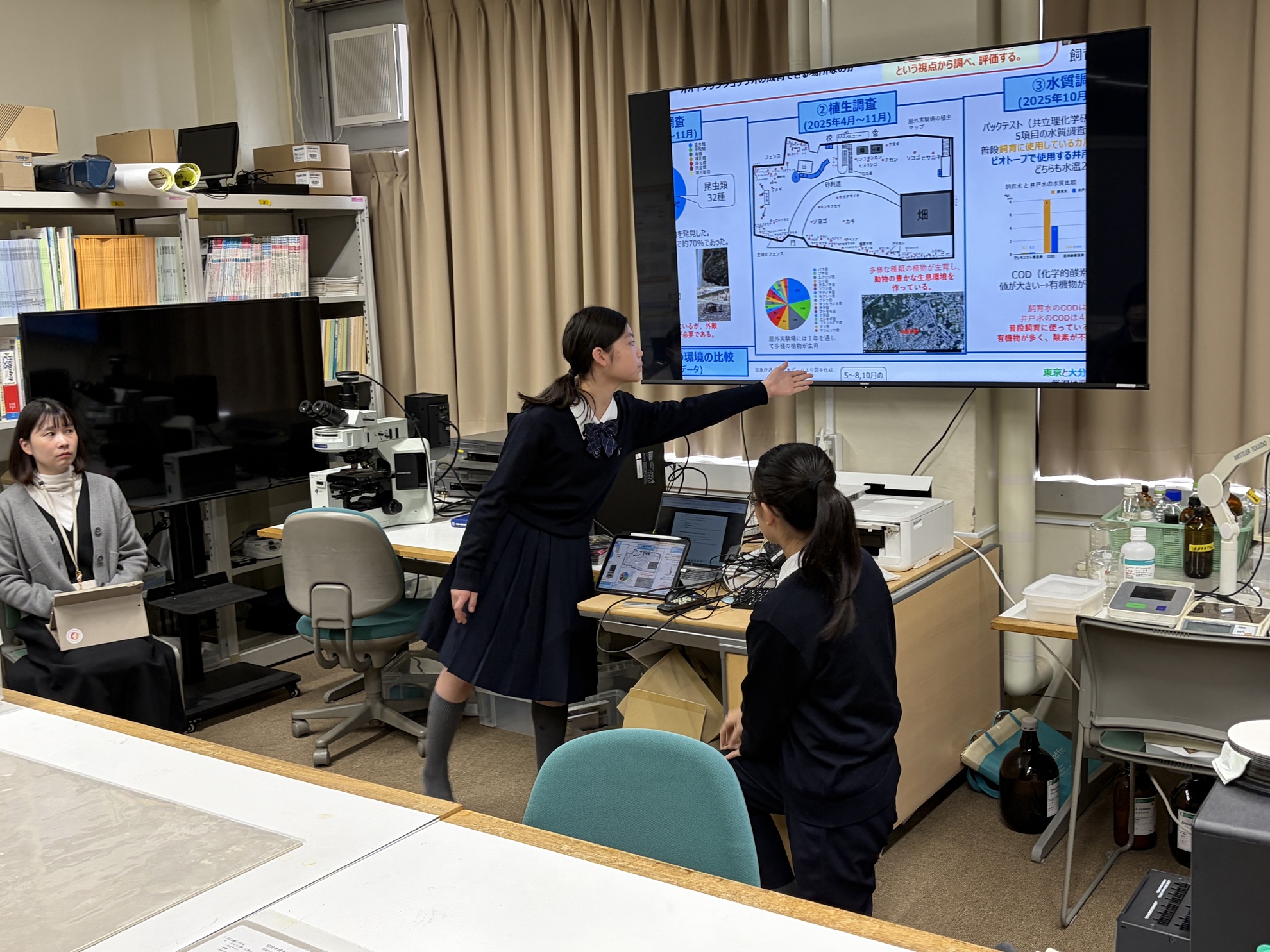

この学校が文部科学省のスーパー・イングリッシュ・ハイスクール(SEH)指定校であったことも、その後、私が2006年度から2015年度まで取り組んだスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)の企画・申請・運営に深く関係している。

2006年度に私が関わったSSH事業が採択された際には、すでに城東高校は退職されていたが、当時の校長先生には、私がSSH主任として企画・運営した文部科学省SSH校の運営指導委員を務めていただいた。

彼の曲は、最初に「帰ろう」を聴いたとき、若いのに人生を悟ったような、凄みのある曲だと感じた。その後に聴いた「grace」では、神への感謝にも似た表現だと感じると同時に、多くのポップスが男女の個人的な恋愛感情を描く中で、一線を画した作品だと受け止めている。

「帰ろう」

「帰ろう」は、「生きる意味についての考えを変え、生き方そのものを手放し、終わりを告げる」歌である。これまでの「成功」「競争」「評価」「期待される人生」から降りる決断を描いており、「どこか別の場所へ行く」のではなく、「本来の場所へ帰る」ことを示している。

それは、外在的価値から内在的価値への転換であり、苦しみは残るが、向きそのものを変えるという選択である。

「満ちてゆく」

「満ちてゆく」は、何かを得たから満ちるのではなく、今も何も足りていなかったわけではなかった、欠如は錯覚であったと気づく歌である。「気づいたから満ちた」という、現在の充足への認識が大切にされている。

時間の中で増えていく満足ではなく、常に満ちていたものを「思い出していく過程」を描いている点が印象的である。まだ「私」という感覚は残っているが、欠乏に支配される状態からは、ほぼ解放されている。

「prema」

最新アルバム『prema』の楽曲はすべて英語で書かれており、代表曲の「prema」は、サンスクリット語で「条件を伴わない愛(無償の愛・神聖な愛)」を意味する。

それは、恋愛感情に含まれる欲望や執着を超えた、「見返りを求めない」「善悪や評価を超えた」「相手と自分を区別しない」愛であり、存在そのものを肯定する態度である。精神的・宗教的次元の歌であることが明確に伝わってくる。

歌の中では、どこかに愛を探しに行くが見つからず、しかし実は最初から存在していたのだと気づく、「Prem(充足)」への回心が描かれている。

歌詞に現れる「認められたい」「愛されたい」「正しくありたい」という自我の叫びこそが苦しみの原因であり、Premaとは「私が愛する」ことではなく、「愛が流れている」状態である。そこには、「勝ち負け」「優劣」「評価」「成功や失敗」といった軸は存在しない。

宗教的な雰囲気はあるが、神に救済を求めているわけではない。救いは、「今ここに在ることを、そのまま受け入れた瞬間」に訪れる。

曲同士の連関

彼の楽曲は、「帰ろう」から「満ちてゆく」、そして「prema」へと、一本の流れでつながっているように思える。

「帰ろう」では「競争には戻らない」と決め、「満ちてゆく」では「最初から足りていた」と気づき、「prema」では「足りる/足りない」という問いそのものが消えている。

「grace」

「grace(グレイス)」は、キリスト教において、努力や功績とは無関係に「与えられてしまう恩寵」を意味する。

この曲は、何かを手に入れることではなく、「理解の外から訪れるもの」を歌っており、すべてが「自分の力ではなかった」と知る地点に到達している。

重要なのは、それが善行の報酬でも、正しい信仰の結果でも、求めたから得られるものでもないという点である。ただ「なぜか、すでに与えられていた」という事実を認識することが核心となっている。

思想的整理

「帰ろう」には、帰ると決めた主体としての「私」がまだ存在している。

「満ちてゆく」は、足りていたことへの「気づき」である。

「prema」は、愛として「在る」状態である。

そして「grace」は、それすらも「自分がしたことではなかった」と知る地点に至る。

スピノザ哲学的に言えば、graceとは、「自由ですら自然の必然として起こっていた」という認識である。それは自由意志の否定でありながら、虚無ではない。むしろ、最も静かで深い肯定なのだ。