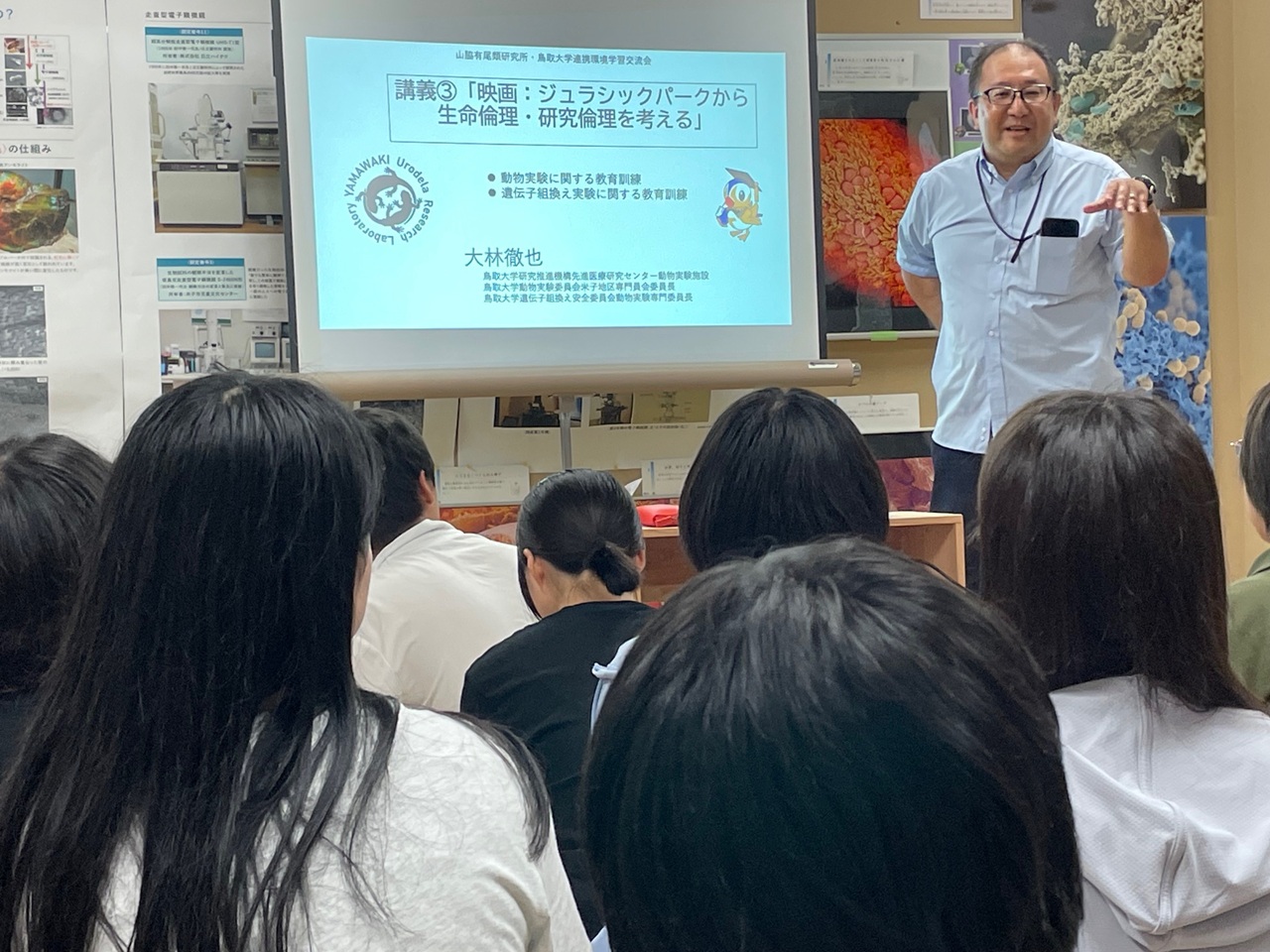

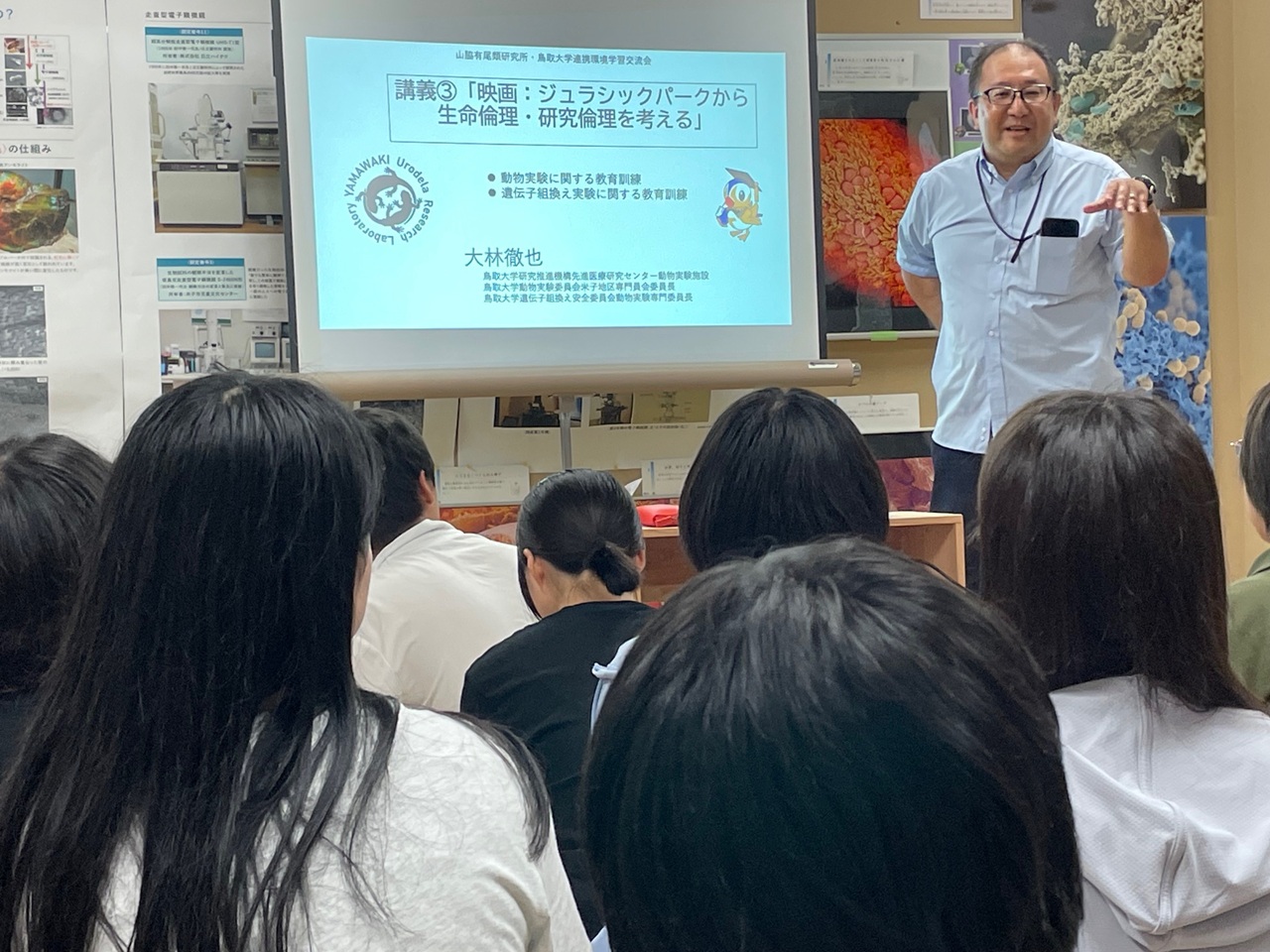

- 毎年11月にZOOOMで開催している「両生類高校生サミット」に参加している高校を対象に、対面での生徒交流と環境学習を目的とした研修交流会を、鳥取大学農学部附属フィールドサイエンスセンターの教育研究林「蒜山の森」で実施した。 生命科学分野の研究、環境問題、生命倫理についての講義や、野外でのフィールドワーク、各校による科学研究成果の発表を通して、生徒たちが実体験から学び、今後の研究に生かすことを願って…続きを見る

2025年8月 2日

2025年7月16日

2025年7月15日

2025年5月29日

2025年5月28日

2025年5月27日

2024年6月28日

2021年9月21日

2019年11月 3日

2019年10月 6日

2019年10月 5日

2019年10月 4日

2019年10月 1日

2017年10月24日

2017年10月 5日

2017年3月22日