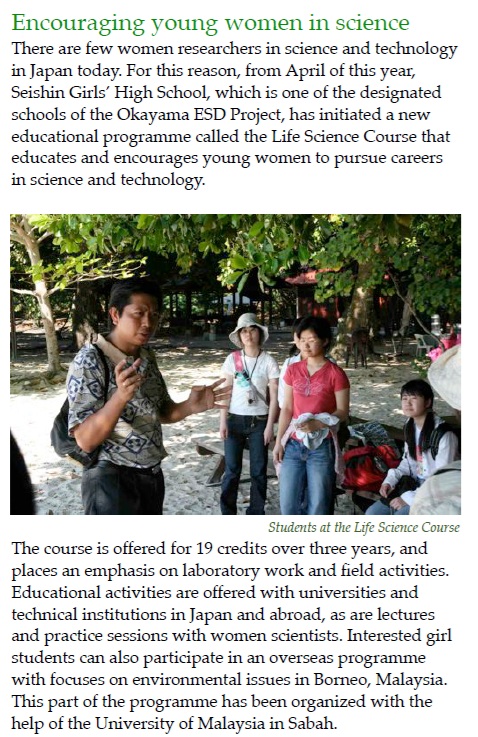

- Previous to the opening of the Life Science Course in 2006, the purpose of high school overseas trips was language training and cross-cultural exchange. With the Life Science Course we wanted to inclu…続きを見る

2025年8月 9日

2025年8月 6日

2025年8月 2日

2025年7月16日

2025年5月29日

2025年5月28日

2025年5月27日

2025年2月23日

2024年7月 9日

2024年3月 5日

2023年2月 5日

2022年1月27日

2021年9月21日

2020年11月23日

2019年10月 1日